Дневник читателей март (11,8)

дневник читателяВклинюсь немного в африканский флешмоб )

Март был месяцем искусства, огородничества и «Насти и Никиты».

1. Совместное чтение

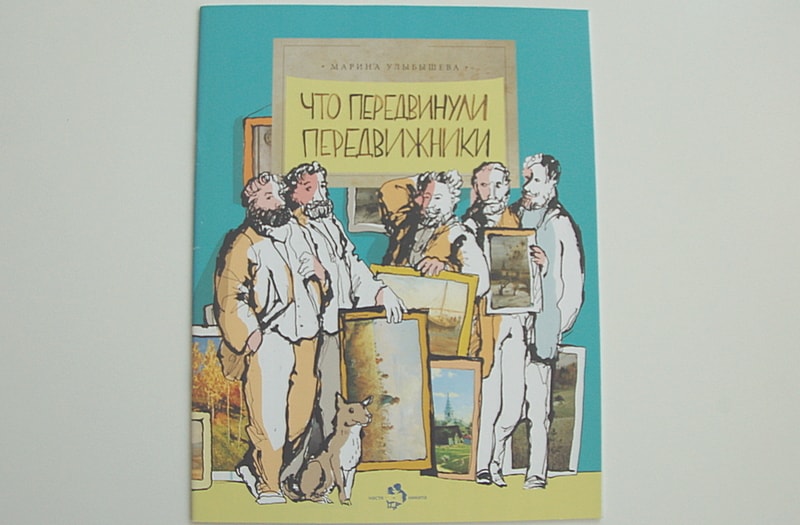

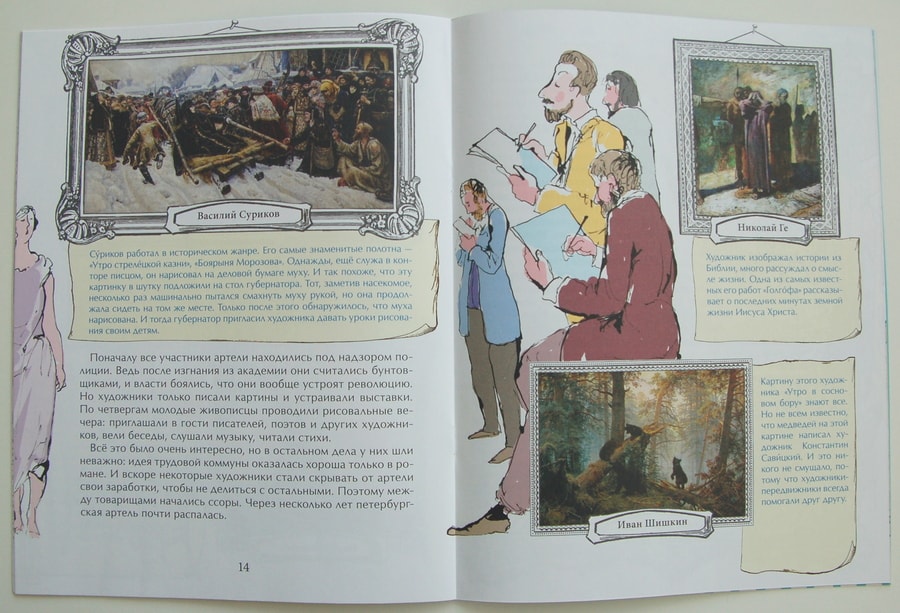

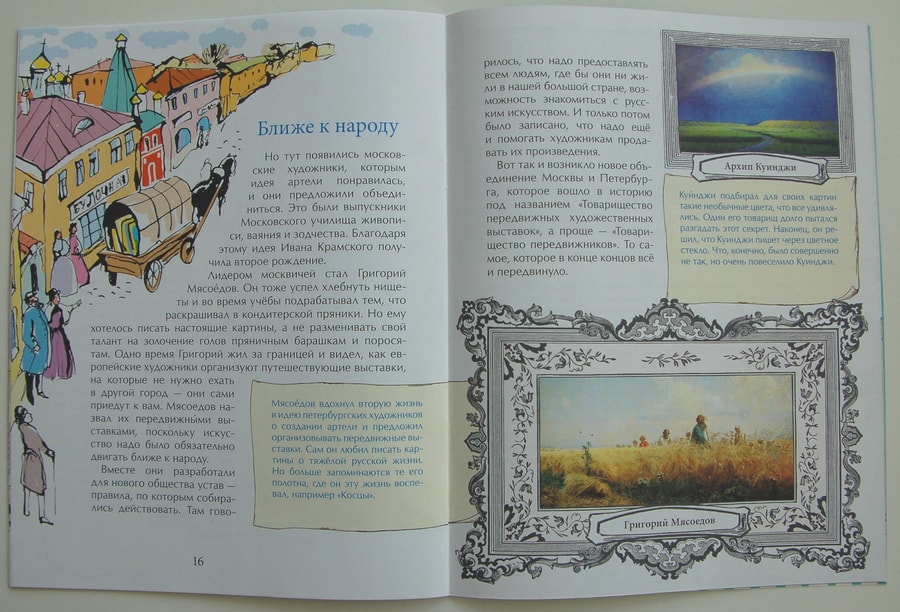

Всю зиму с захватом осени и весны в Москве в новом здании Третьяковки проходила прекрасная выставка «Передвижники». Перед её посещением мы ознакомились с книжечкой от Насти и Никиты «Что передвинули передвижники».

Очень понятно и достаточно полно (даже с кратким описанием картин) в ней рассказывается о сути этого движения.

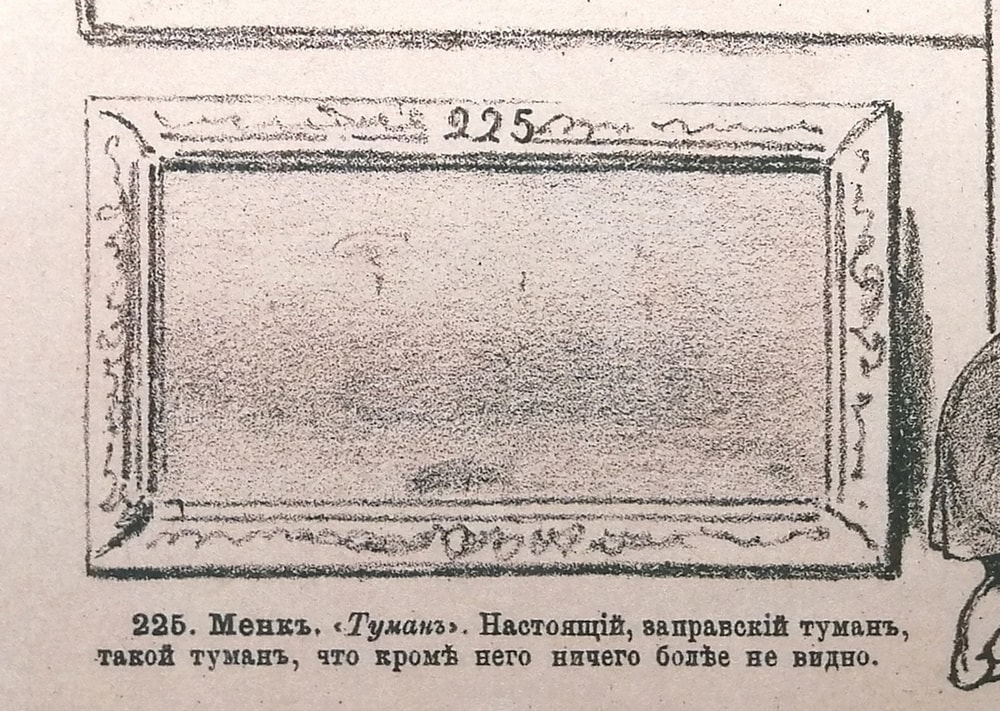

Не могу не поделиться забавными выдержками из печатных изданий тех лет, которые издавались к выставке.

7. Брюллов «Утро в Гурзуфе», вечер на Финском заливе, полдень на Немецком море, серый день на Адриатическом побережье - одним словом, на выбор, что кому нравится.

34 и 34 Бодаревский «В лесной глуши» и «Сиротка», или наоборот. Разница в том, что сиротка уже, а лесная глушь шире. Разнообразие удивительное.

225 Менк «Туман». Настоящий, заправский туман, такой туман, что кроме него ничего более не видно.

2. Чтение по школьной программе

Дети читали сами по школьной программе:

В тему к выполнению работы по истории «Сравнение древнего и современного театра» я выдала книжки Насти и Никиты «Станиславский» и «Большой-пребольшой». И потом часть пунктов добрали из интернета, особенно вдохновляющим оказалось то, что зрители приносили с собой пригоршни камней закидывать непонравившиеся спектакли.

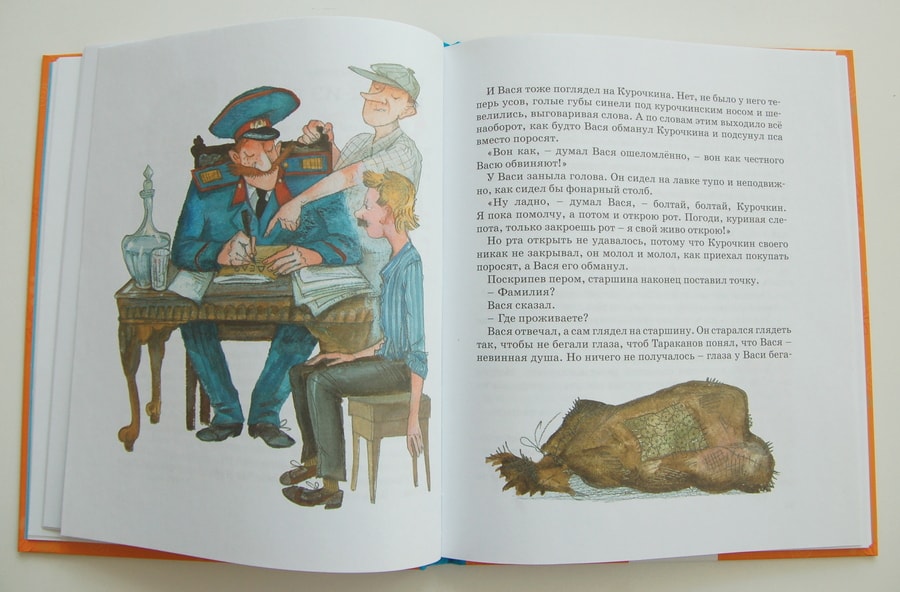

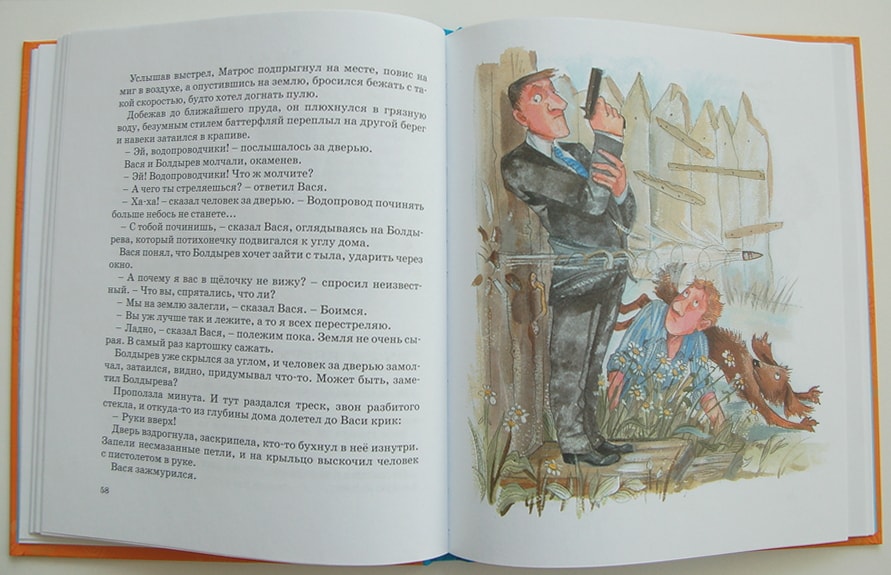

Юрий Коваль «Приключения Васи Куролесова». Один впервые читал, а второй уже раз примерно на третий перечитывал полную версию повести для урока литературы.

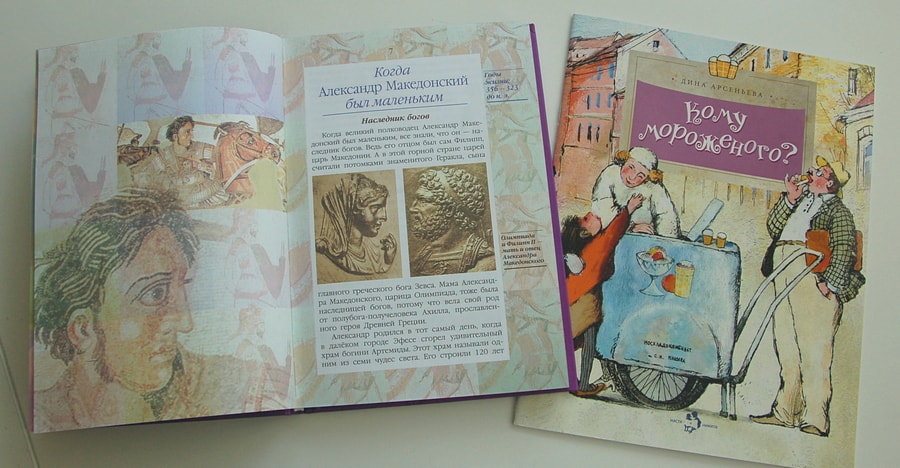

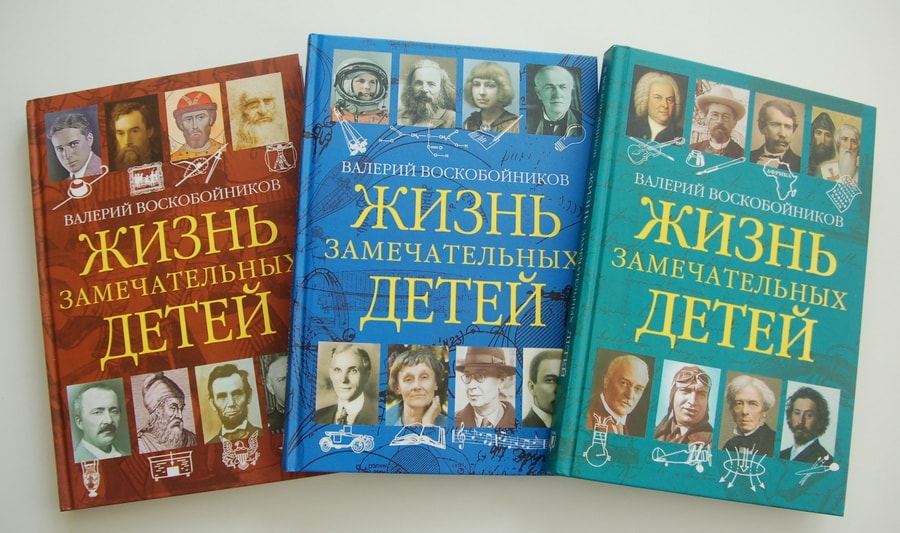

Когда проходили Александра Македонского, я вовремя вспомнила о книгах серии ЖЗД (Жизнь замечательных детей) авторства Валерия Воскобойникова. Хорошие тексты, для началки и средней школы самое то. И какими-то путями зашла речь о том, какое мороженое ел Александр Македонский. Поэтому заодно дала книжку Насти и Никиты «Кому мороженого?».

На литературе, когда проходили Расула Гамзатова, упоминалось о японской девочке и бумажных журавликах. Все советские дети знали историю этой девочки, многие плакали над ней. Мне захотелось донести детям кусочек своего детства, той атмосферы всеобщего сочувствия Садако Сасаки, того желания помочь, той печали при известии о её смерти. Я распечатала текст, собранный на основе произведения Юрия Яковлева и других источников, оформила в виде небольшой книжечки.

3. Самостоятельное чтение

Часть 1.

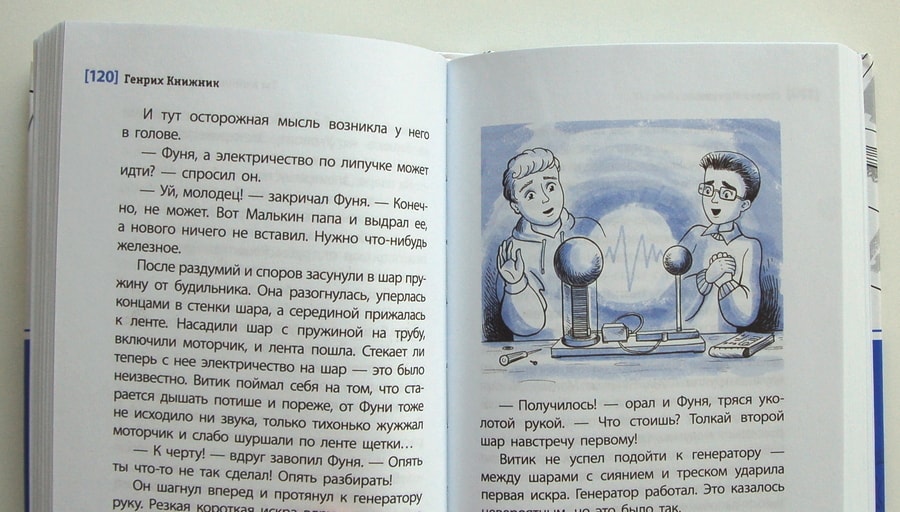

После февральского дневника Инны заказала книгу Генриха Книжника «Ты любишь науку или нет?»

Резюме сына: «От этой книги невозможно оторваться!». Но я хочу добавить, что в этой книге описываются приключения двух шестиклассников, одержимых наукой физикой и изобретением прибора. Поэтому интересна она будет, скорее всего, таким же увлеченным изобретениями детям. Но там не только про физику. Там и про тройки в дневнике, и про бардак в комнате, и про отношения с родителями, и про отношения с девочками, много всего. Но без всяких современных подростковых перегибов. Ну я тоже не смогла оторваться, да ))

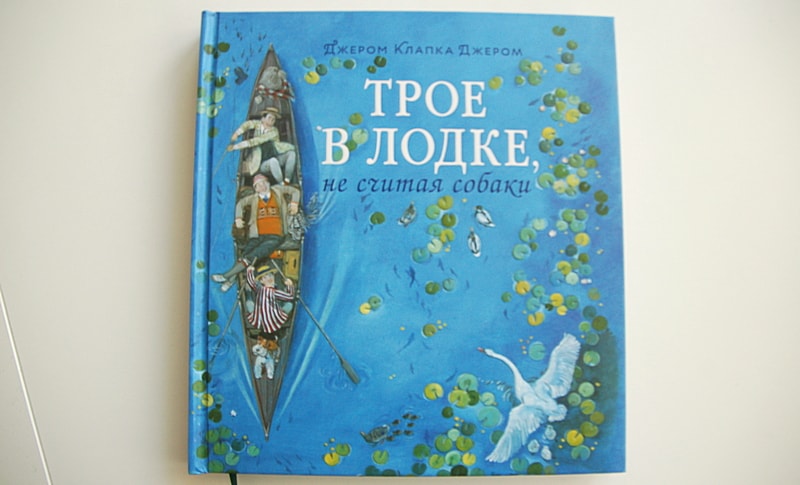

Пополнила домашние полочки классикой. Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки». Конечно, сын не смог пройти мимо такого оформления и заглянул в книгу. По прошествии недели выдал вердикт: «Мам, если хочешь умереть от смеха, почитай эту книгу». Для меня это было неожиданно, я не предполагала, что он найдет там столько смешного. Теперь надо фильм посмотреть, я сама его сто лет уже не видела. Фото разворотов этой красоты показывать не буду, они есть в хорошем качестве на сайте Лабиринта.

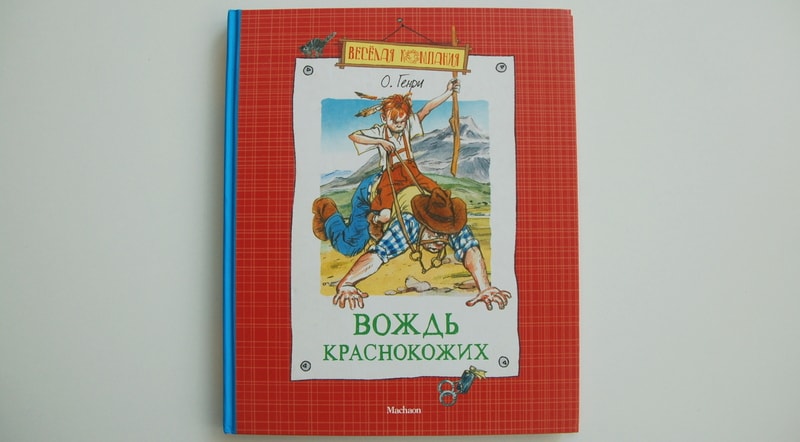

После троих в лодке сын взял сборник О.Генри «Вождь краснокожих». Он его периодически читает, продвигаясь всё дальше с учётом накопления жизненного опыта.

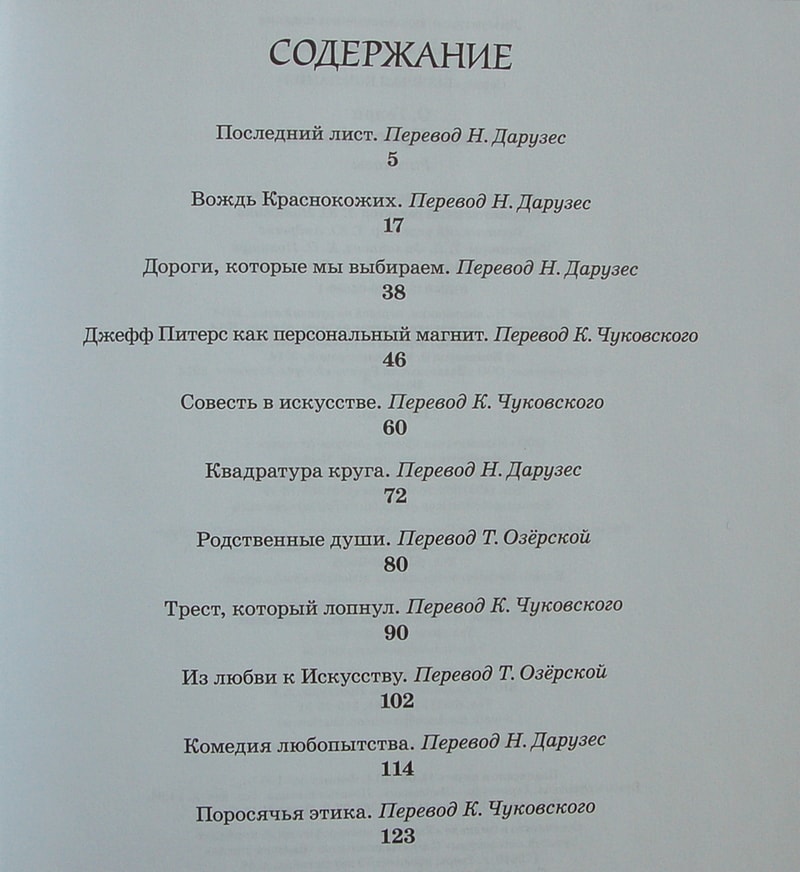

У нас сборник от Махаона 2015 года, на всякий случай выложу содержание:

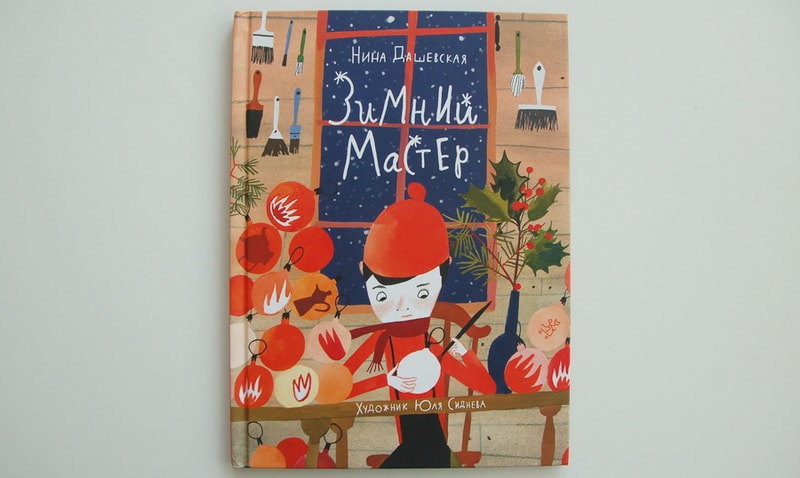

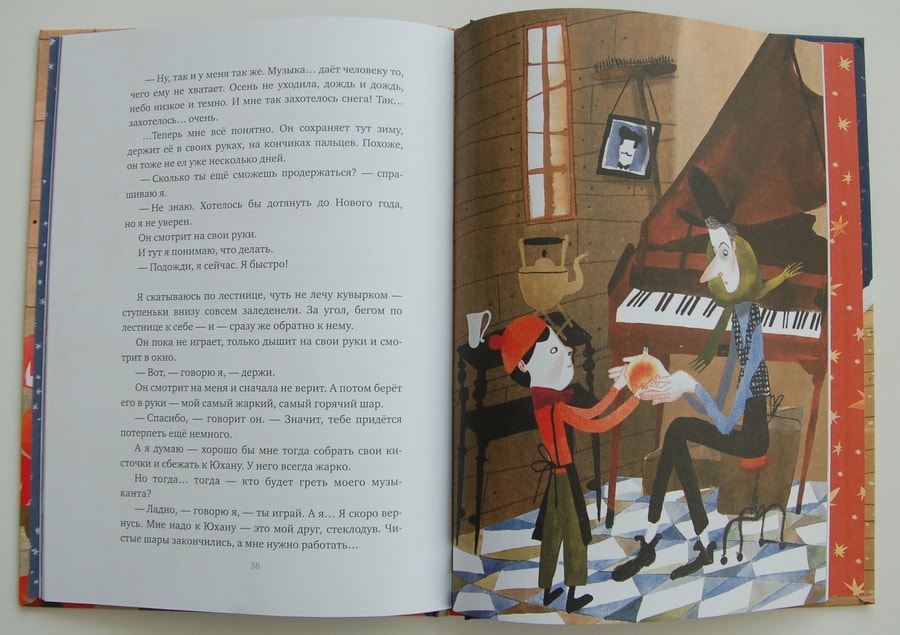

Нина Дашевская «Зимний мастер». Несколько лет назад мы читали эту книгу перед новогодними праздниками. Наверное, были очень завышены ожидания, или не было соответствующего настроения, но книга не дала нам той атмосферы, которая в ней заложена.

Сейчас взял сам, прочитал, но тоже без особого восторга, хотя сказал, что на возраст помладше было бы отлично. К иллюстрациям Юли Сидневой я уже привыкла, хотя они тоже довольно странноватые, но хотя бы понятные.

Потом опять слушал аудио «Приключения и подвиги бригадира Жерара», писала уже о них в январском дневнике.

В библиотеке хотел взять какие-то книги, но их не оказалось, зато увидел «Вафлямбалу».

Сын очень любит истории про лиса и поросенка, несмотря на очень специфические иллюстрации. Дома у нас всего две, остальные читает по мере попадания на глаза где-нибудь.

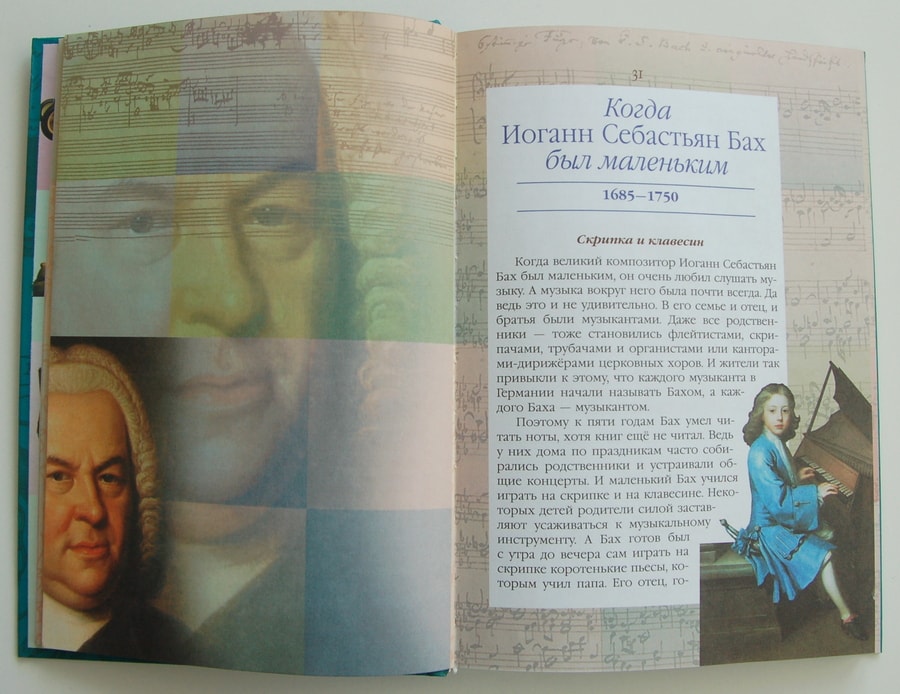

Затем в школе проходили Баха. Или Бетховена. Сам вспомнил про ЖЗД Воскобойникова, взялся читать детские биографии композиторов, заодно прочитал про других деятелей искусства («мама, ну так интересно было, поэтому прочитал и про других вместо домашки»).

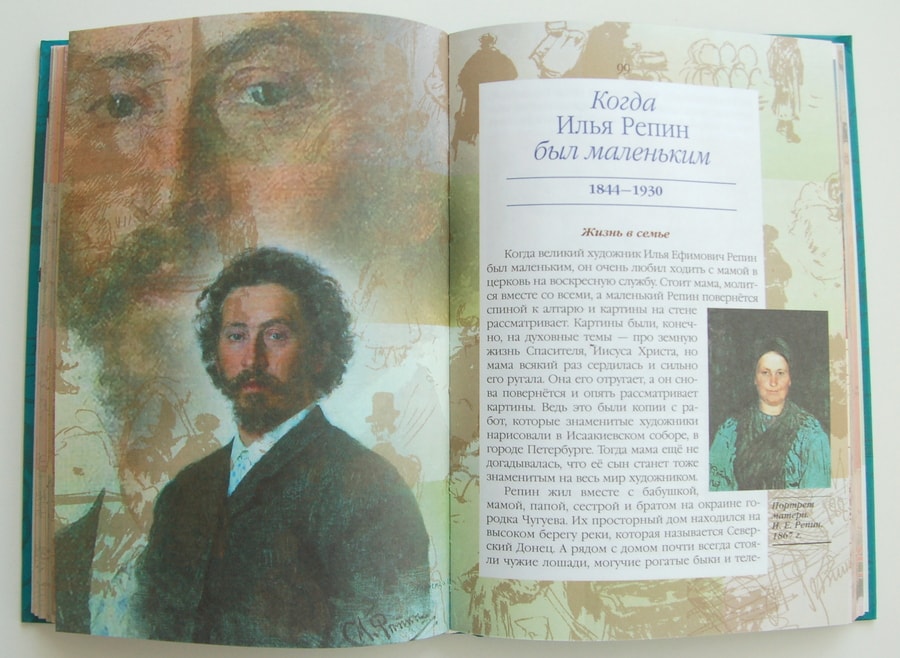

Из этих книг прочитал про Павла Третьякова, Илью Репина, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Баха, Моцарта.

Повторюсь, очень хорошая серия, приятно оформлена; для краткого ознакомления, для докладов очень подходит. Парочка заглавных листов:

Также пользуется спросом журнал «Эрудит». Спасибо Екатерине из Кургана за пост, после него я взяла несколько номеров, потом еще несколько… сыну очень понравилось, с тех пор он периодически их перечитывает, а я докупаю. Эти перечитывал в марте.

*

Самостоятельное чтение, часть 2.

После брата тоже прочитал «Маракотову бездну» Конан Дойля. В книге профессор Маракот, одержимый идеей подводных исследований, спускается со своими спутниками в батискафе на дно океана и обнаруживает там город, населённый потомками атлантов. Ученые изучают город, его обитателей и потом возвращаются назад с помощью приспособлений подводных жителей.

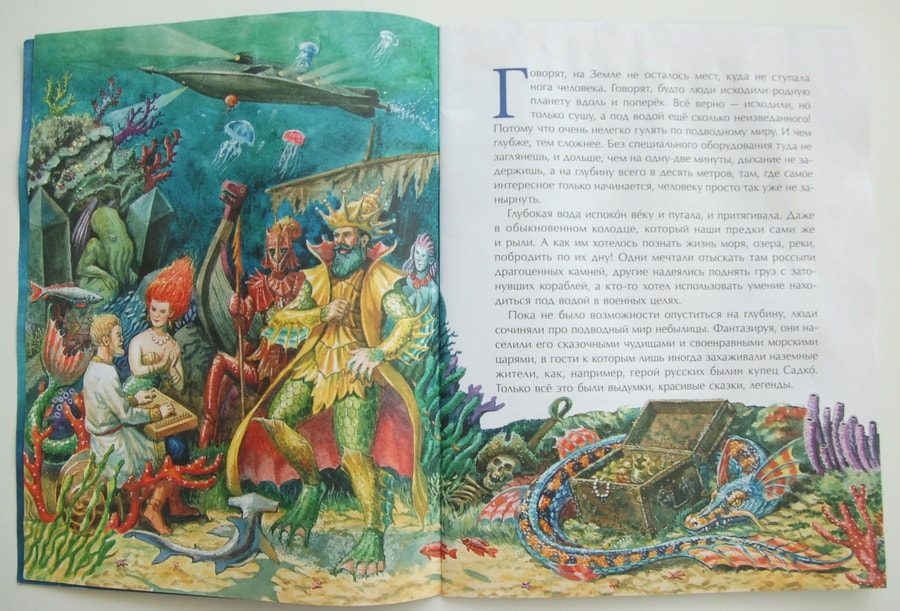

И я опять вспомнила о «Насте и Никите»)) дала две книги на подводную тему.

«Покорители глубин» и «Подводные города»

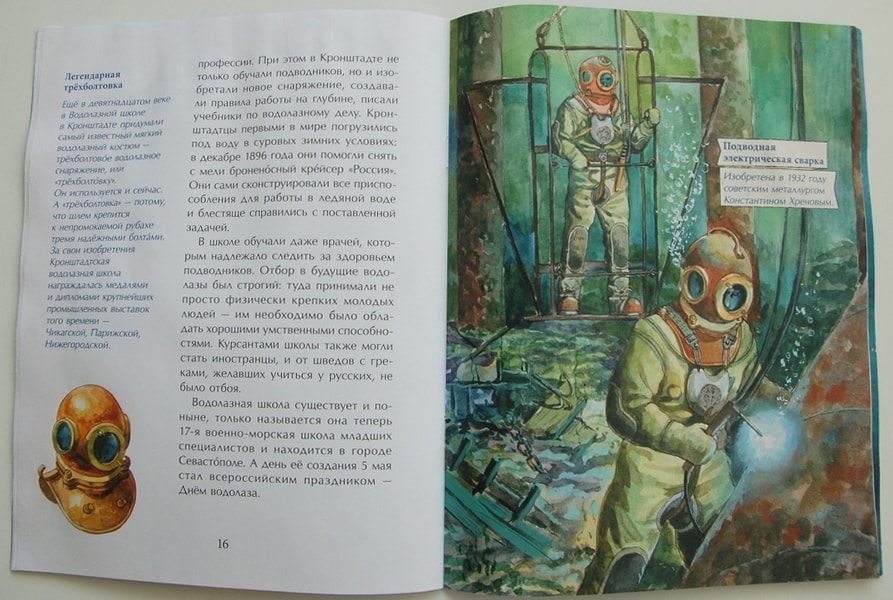

В первой книге рассказывается об истории погружений (Александр Македонский, кстати, не только ел мороженое, но и погружался под воду в стеклянной бочке), о ловцах жемчуга, о правильном методе погружения и поднятия на поверхность с глубины, о совершенствовании подводного оборудования, о первых водолазных костюмах, о русской школе водолазов, о легендарной «трёхболтовке».

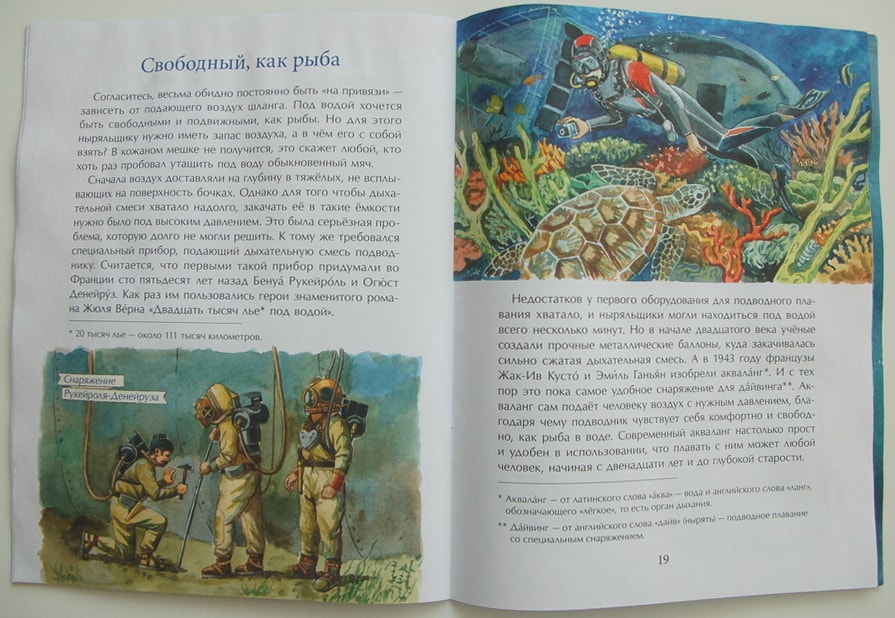

Рассказывается о дыхательной смеси, об изобретении акваланга, о первых аппаратах для подводного погружения.

Передан забавный случай, как в процессе поиска корабля с сокровищами за короткий срок были подняты на поверхность две затонувшие подводные лодки, миноносец и другие потерпевшие крушение суда, а заодно образовалась главная водолазная организация нашей страны.

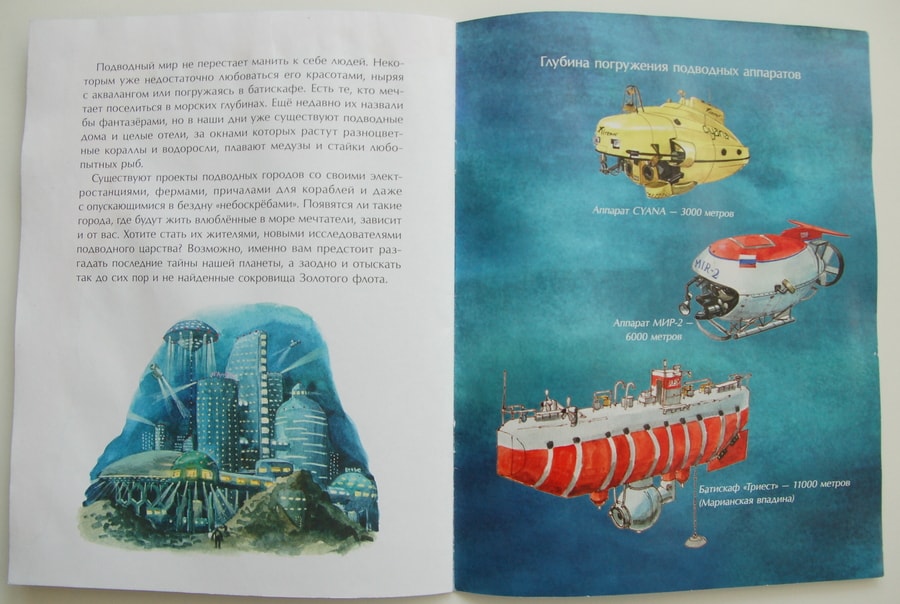

После батисфер и гидростатов придумали батискаф, рассказывается о «Триесте» и российских аппаратах «Мир». И заканчивается книга кратким упоминанием о подводных домах, садах и проектах подводных городов.

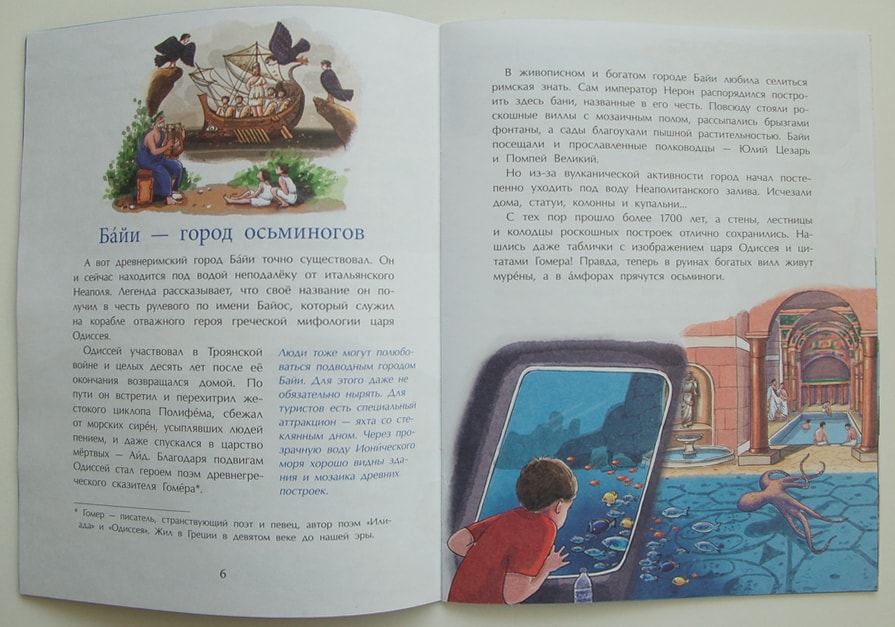

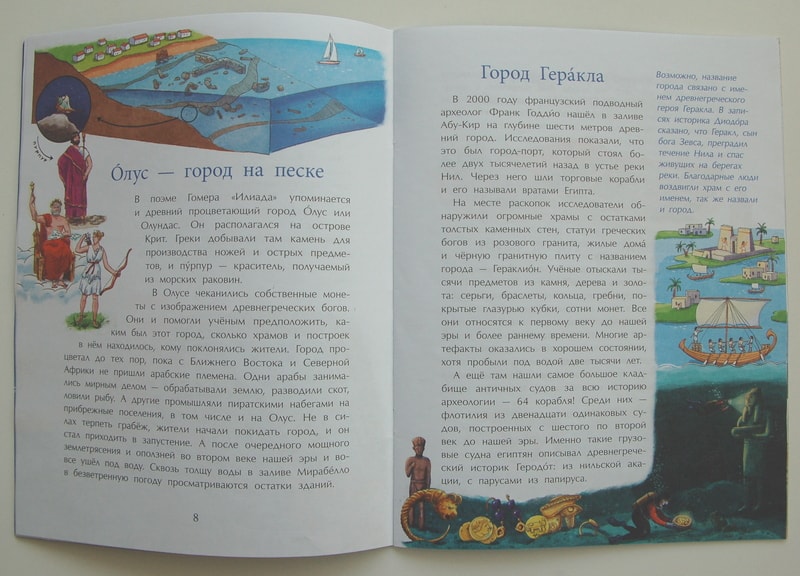

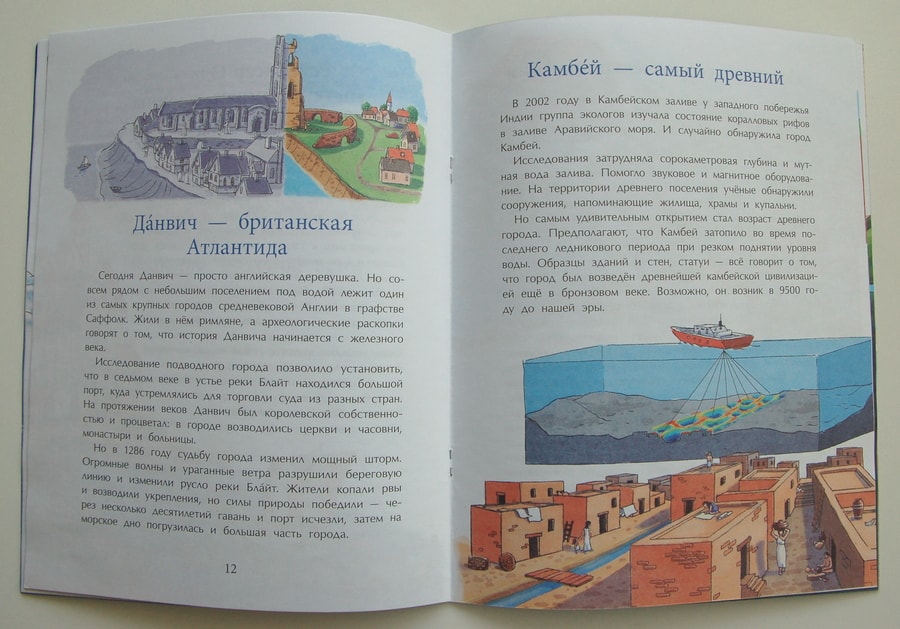

И, собственно, вторая книга посвящена подводным городам. Сначала кратенько рассказывается об их существовании, об Атлантиде, затем идет описание вполне реально существовавших ранее городов, которые теперь на дне морском, но которые можно увидеть.

В 20 веке движущей силой создания подводных городов стали не природные катаклизмы, а постройки ГЭС. Рассказывается об этой технологии, о китайском Шичене - «капсуле времени», о разных других затопленных городах.

Отдельный разворот посвящен нескольким российским затопленным городам, история затопления и судьба этих городов. Мы вспомнили знаменитую Калязинскую колокольню, которую видели этим летом, и частично затопленный Свияжск. Также не забыт в книге и таинственный Китеж-град, рассказывается его история.

Затем читал книгу на военную тему. В.К. Дмитриев «Трудные дороги к победе» из серии «Невыдуманные истории из русской истории» издательства РуДа.

Я пока не буду рассказывать об этой книге, хочется написать о ней отдельный пост. Мне она тоже очень понравилась. В содержании неизбитые и очень интересные факты о людях и сражениях. Подача материала отлично подходит для 3-7 классов (а для тех, кто интересуется военной темой, и раньше).

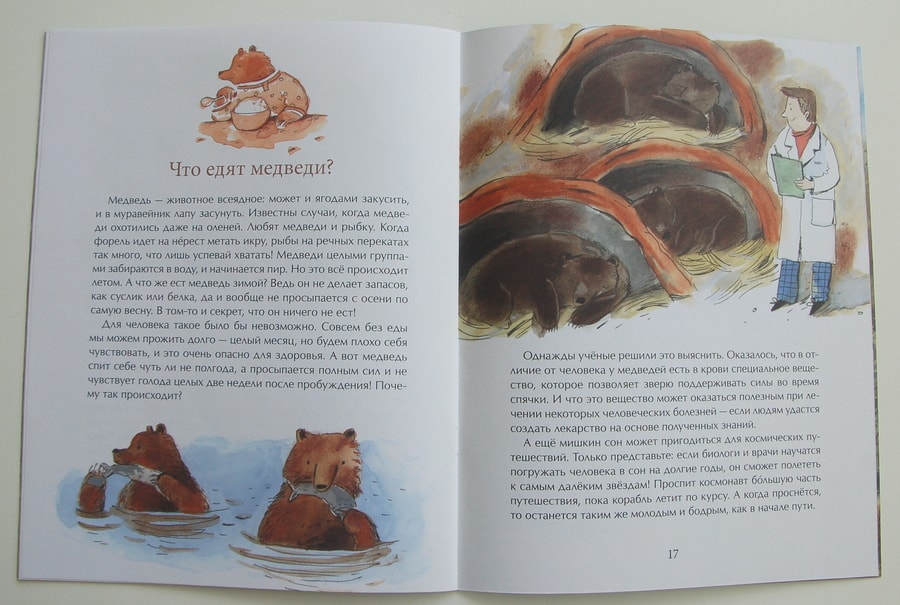

Видимо, чтобы отдохнуть от серьезной темы, достал тонкую книжку «Мишка, самый русский зверь». У «Насти и Никиты» все книги написаны довольно простым языком, но всё же некоторые больше подходят ребятам постарше, а некоторые - совсем малышам, вот эта как раз малышовая. И я уже неоднократно убеждалась, как полезно не убирать такие книги, потому что детям после школьных нагрузок и серьезных книг хочется чего-то более лёгкого и детского.

Кстати, в ней рассказывается и о том, что если человек сможет применить вещество, которое есть в крови у медведей во время спячки, то это поможет излечивать некоторые серьезные болезни.

После Мишки душа продолжала требовать отдыха, достал когда-то с любовью читанные «Папу, маму, бабушку, 8 детей и грузовик». Прочитал половину книги, потом включил аудио и дослушал все оставшиеся части.

Это слушание как раз совпало с постом Ирины из Пушкино, где были замечательные книги про огород, ботанику, овощи, сад и лес. И только мы с ней поговорили о том, что надо бы летом выделить сыну грядку, как подходит он ко мне и просит выделить грядку. (Вообще я часто замечаю такие совпадения в жизни.) А ноги этой просьбы выросли из главы, где 8 детей перебирали чью-то картошку, никогда бы сама не догадалась!

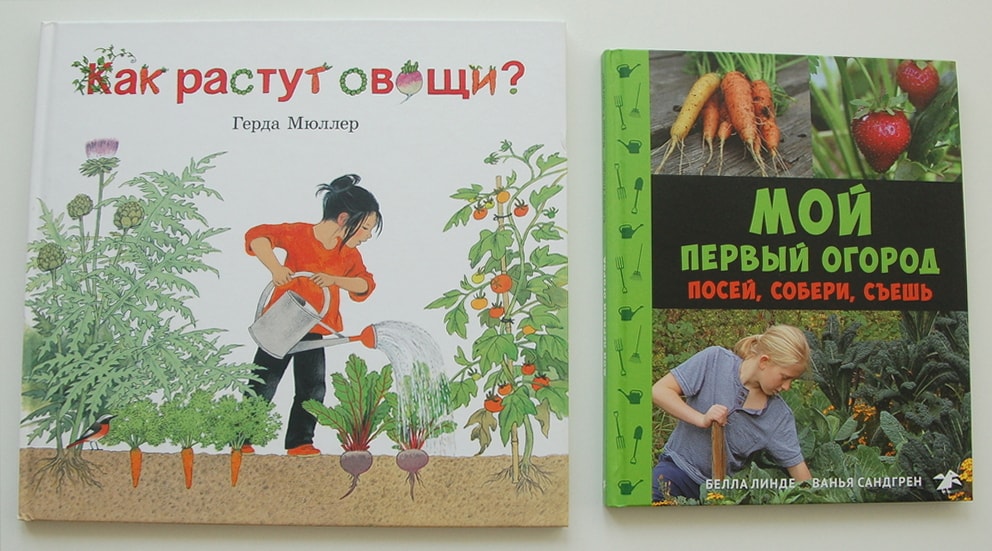

В ближайших библиотеках книг от «Белого города» про огород и ботанику не обнаружилось, но из своих закромов я вытащила две не менее полезные книги для начинающего огородника. Покажу их поподробнее.

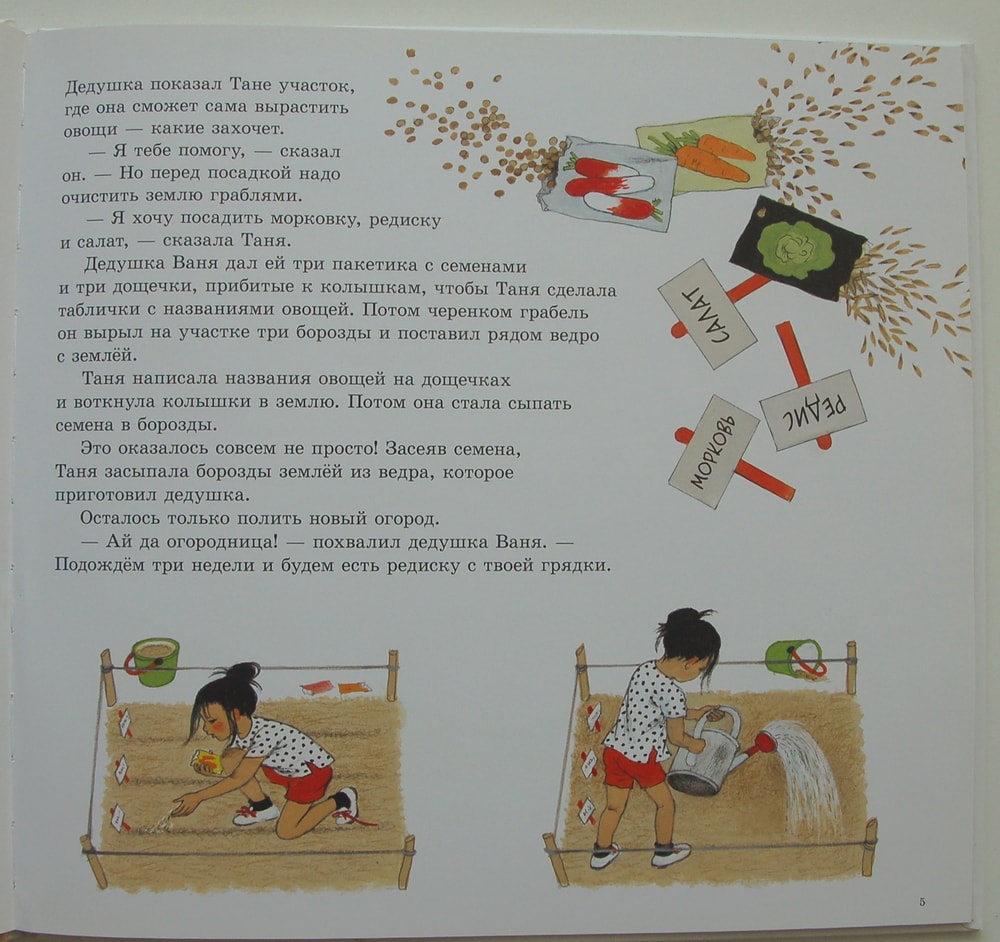

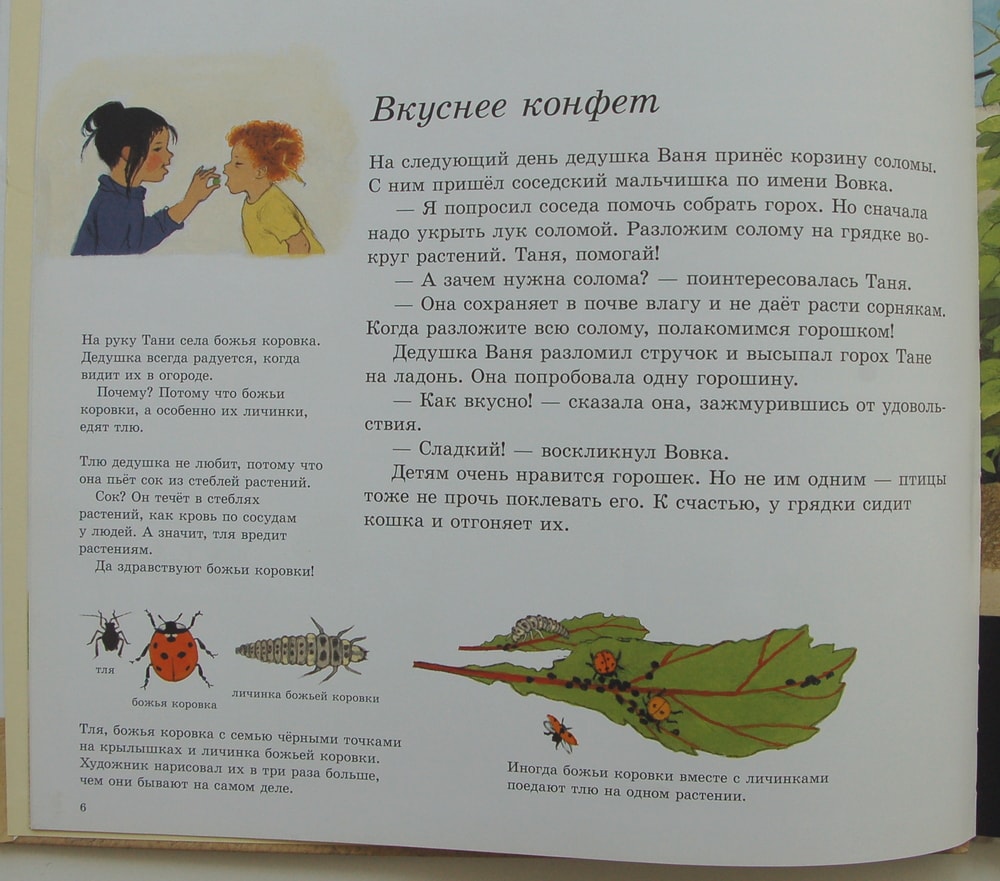

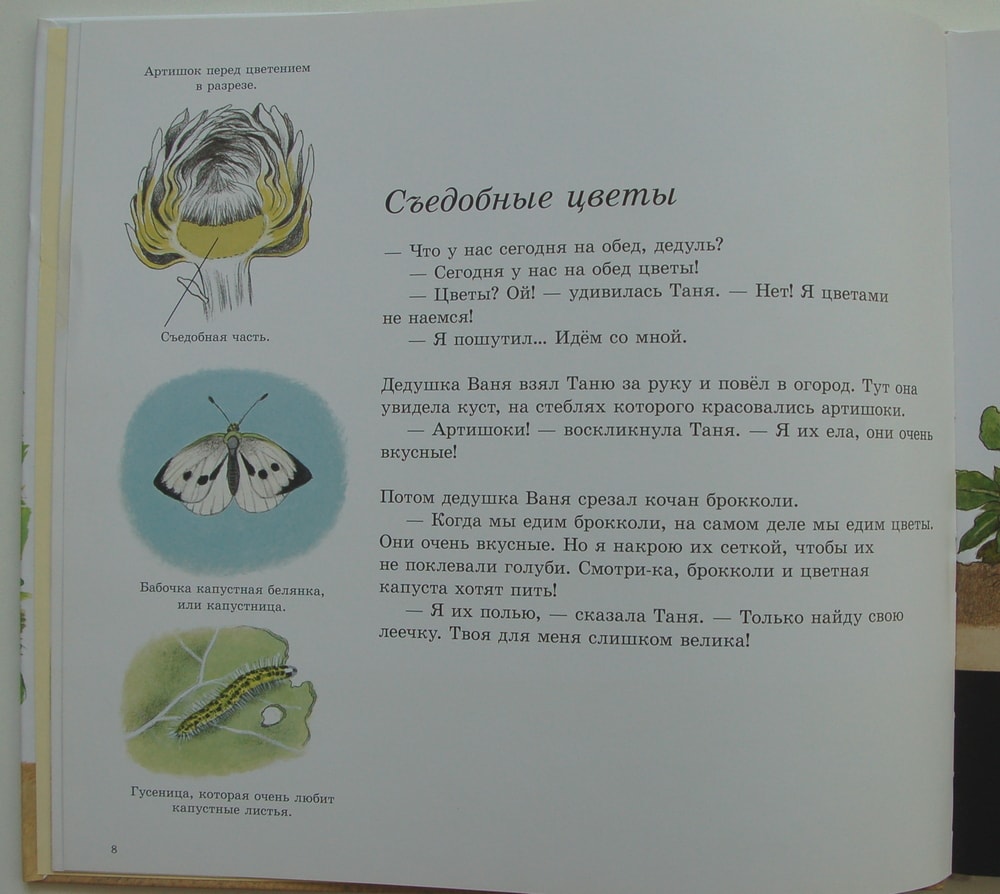

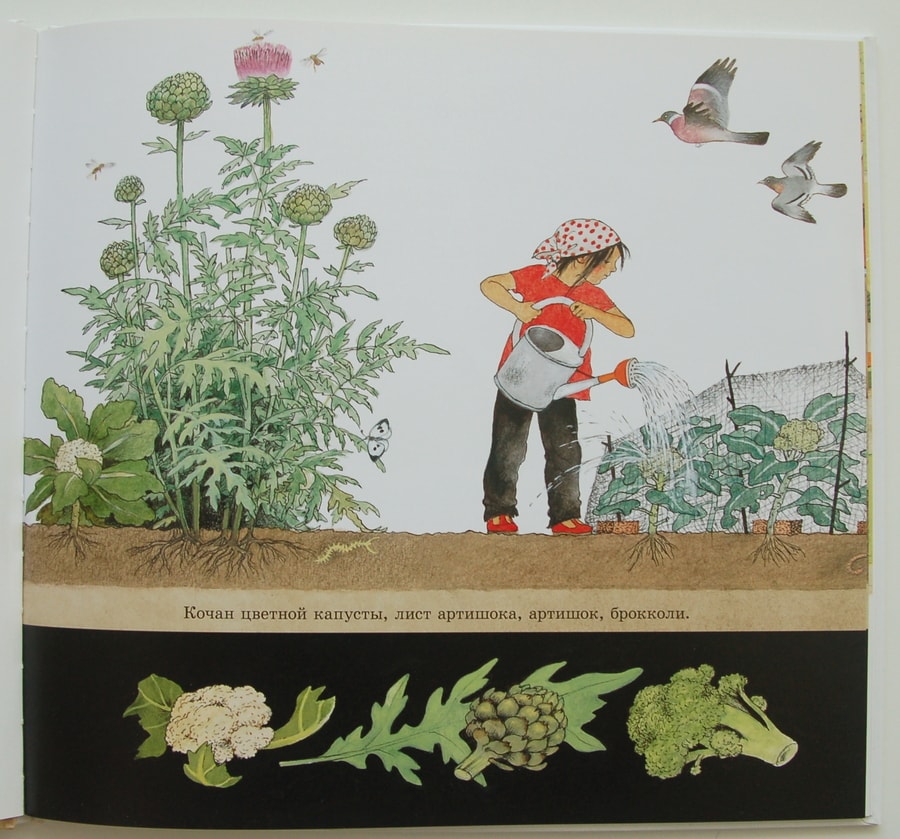

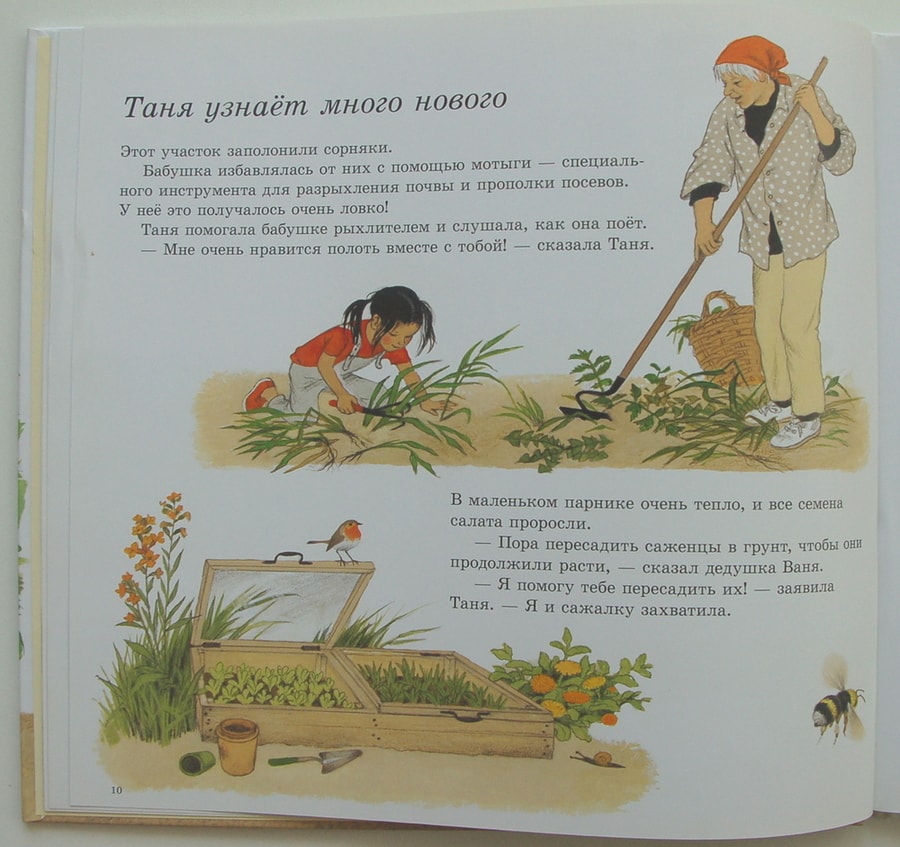

Герда Мюллер «Как растут овощи»,

Белла Линде и Ванья Сандгрен «Мой первый огород».

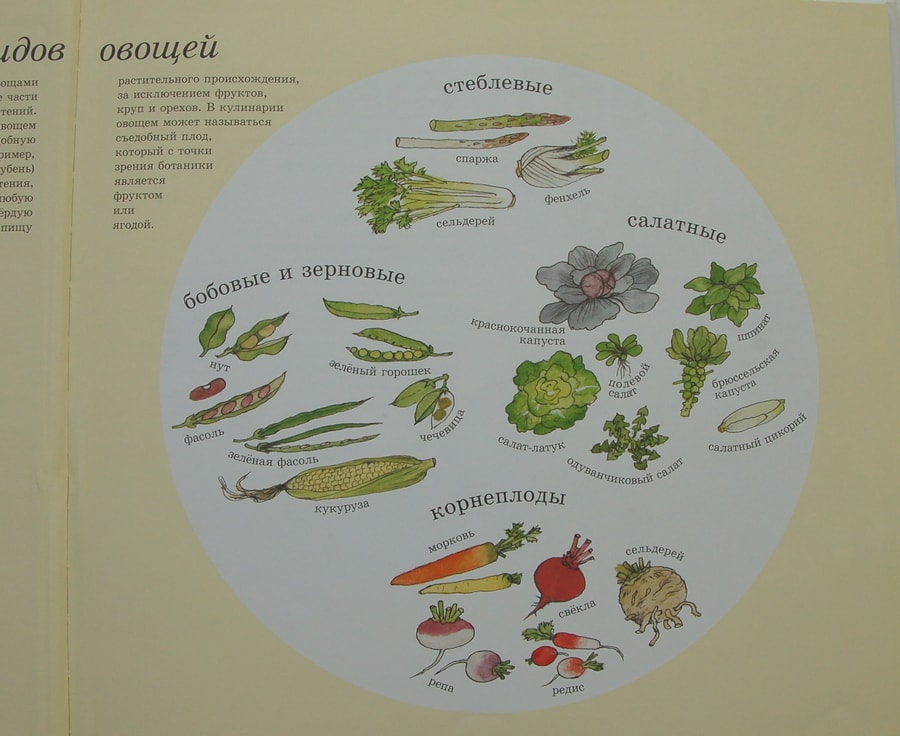

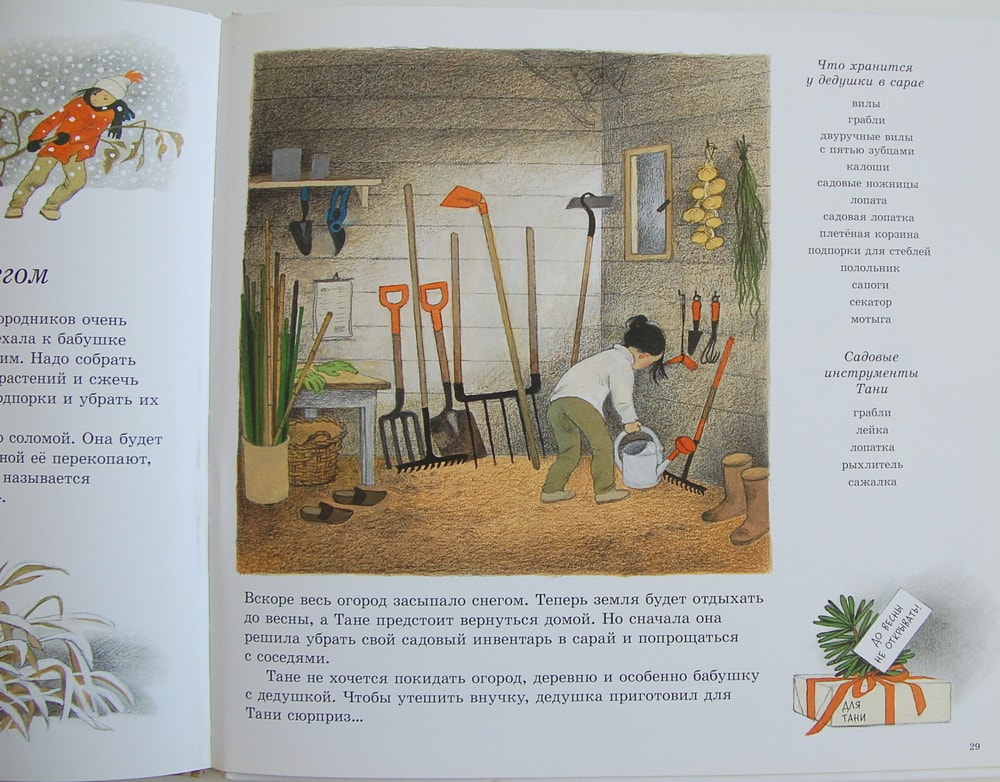

В первой книге нарисованные, но очень реалистичные иллюстрации. В ней рассказывается о полном цикле огородных работ: от подготовки к посадке до зимних дел. Форзац показывает нам виды овощей. Очень наглядная картинка, после нее у детей точно не возникнет сомнений в том, что салат и сельдерей - тоже овощи.

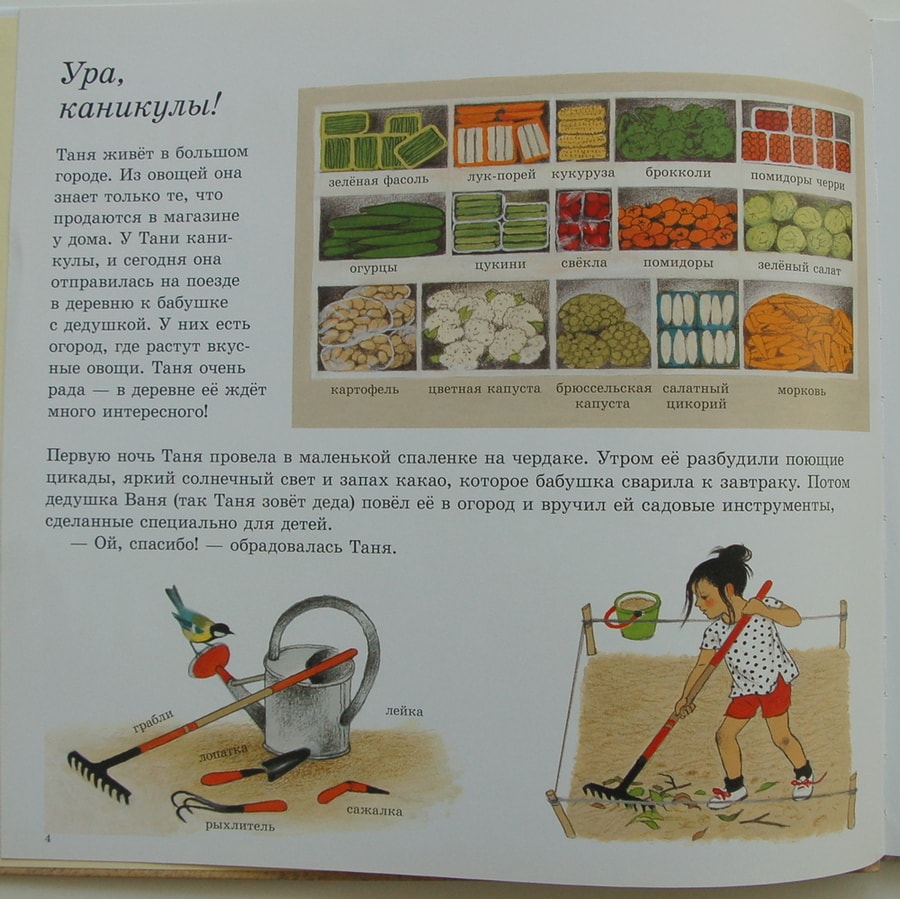

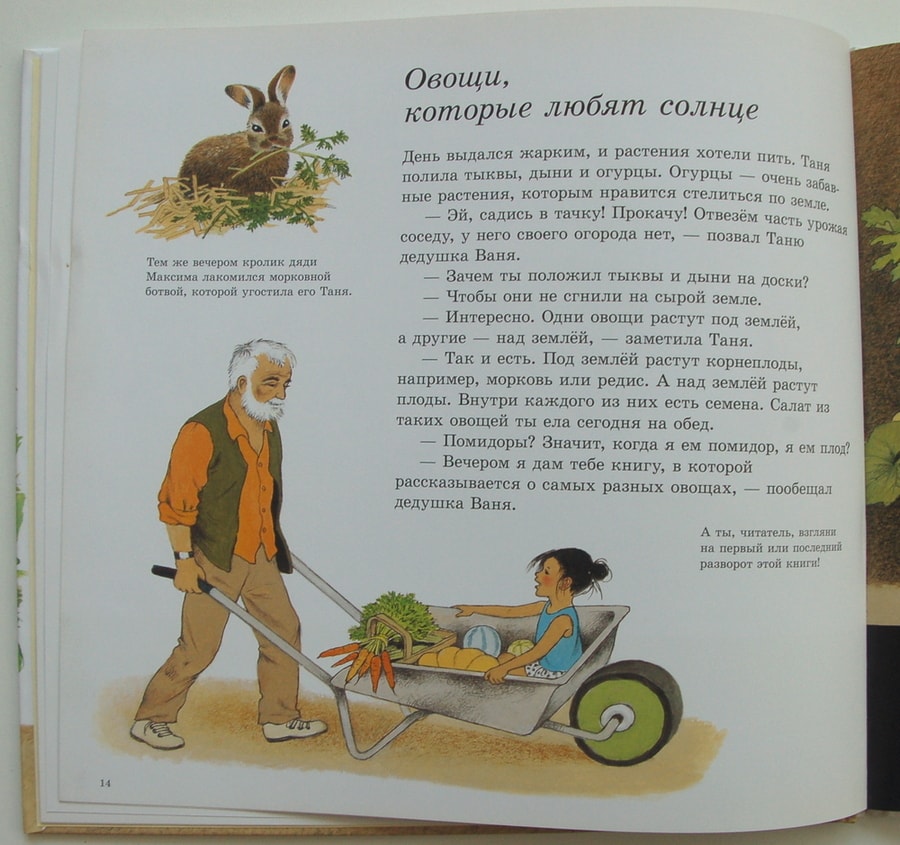

Знания предложены не в форме энциклопедии, а в виде рассказа о жизни девочки и её семьи. И начинается всё с приезда девочки Тани в деревню, где она решает посадить свою собственную грядку.

Далее идут рассказы о разных полезных свойствах овощей, о различных огородных работах, которых оказалось существенно больше, чем Таня могла предположить (на фото лишь часть страниц).

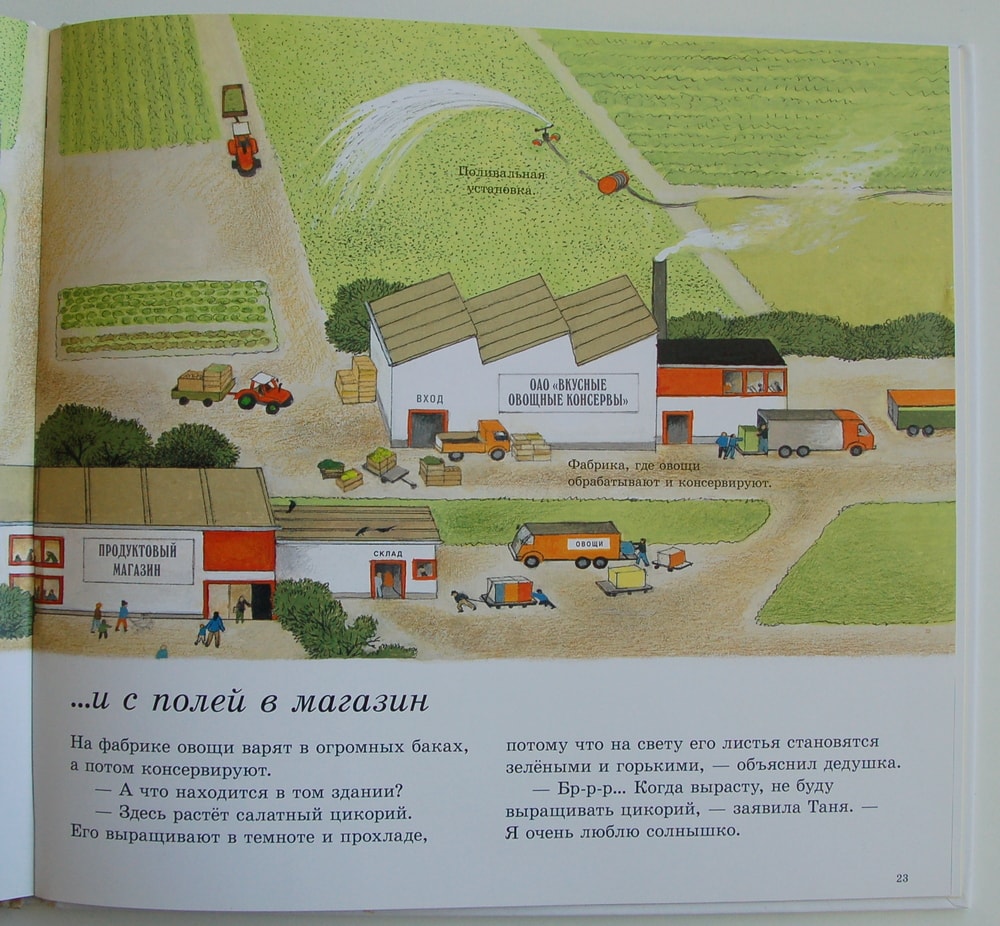

Упоминается и процесс поставки овощей в магазины и на рынки

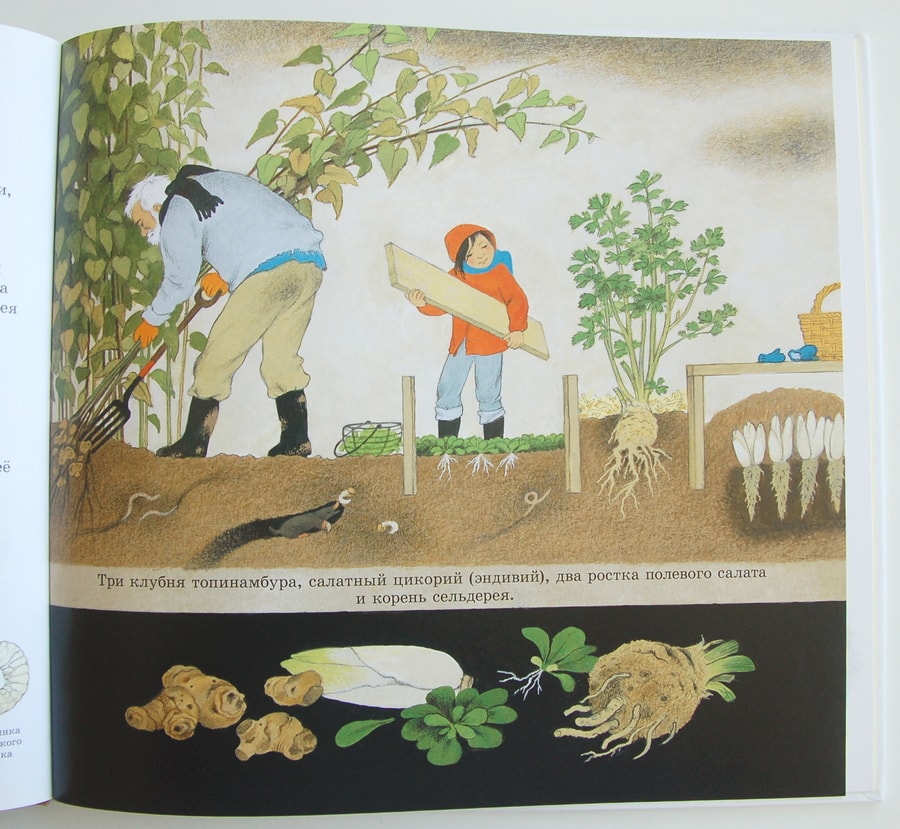

Тем временем дело движется к осени. Дедушка объясняет Тане, какие работы и для чего нужно делать перед зимой.

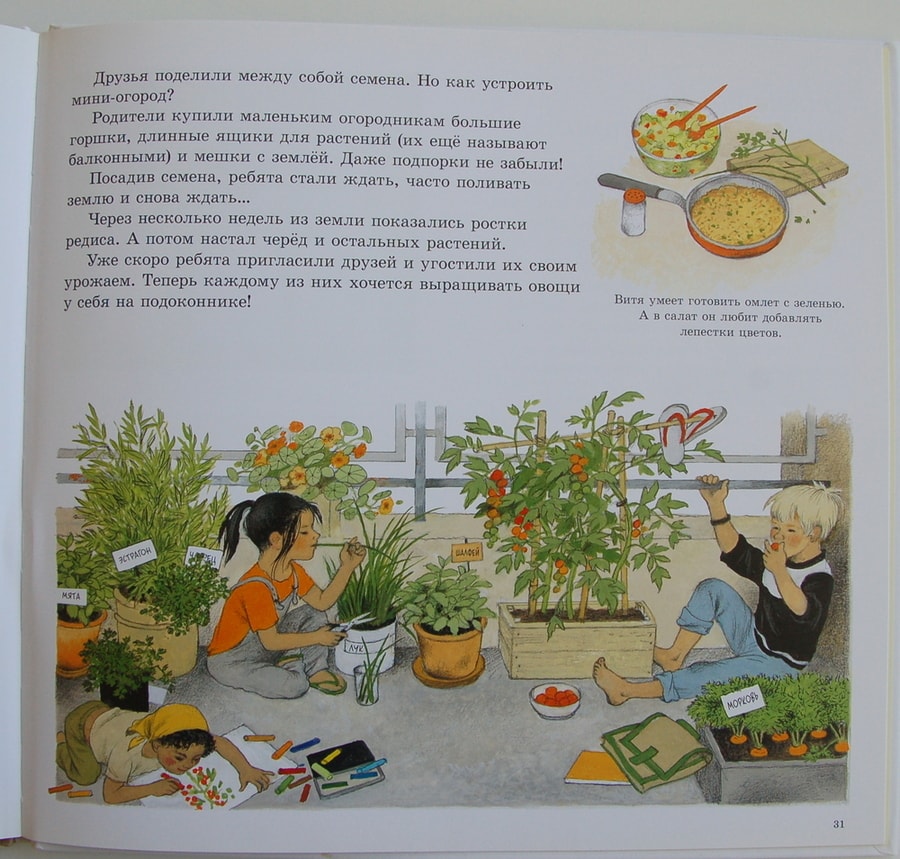

Таня уезжает в город. А с первыми лучами весеннего солнца получает от дедушки посылку с семенами для выращивания балконного огородика. И они с друзьями приступают к делу.

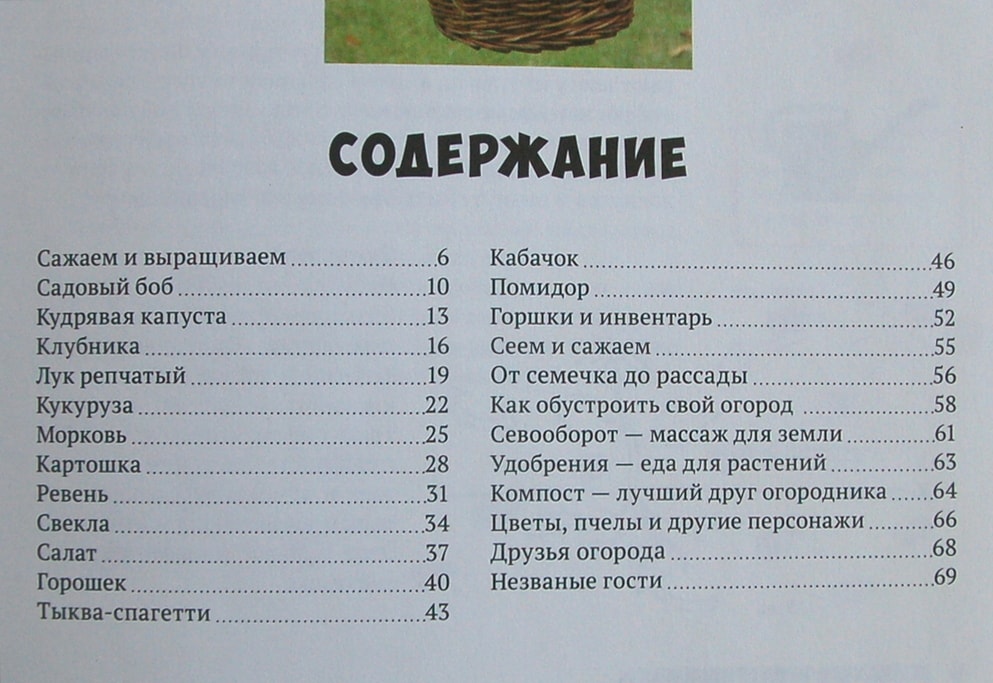

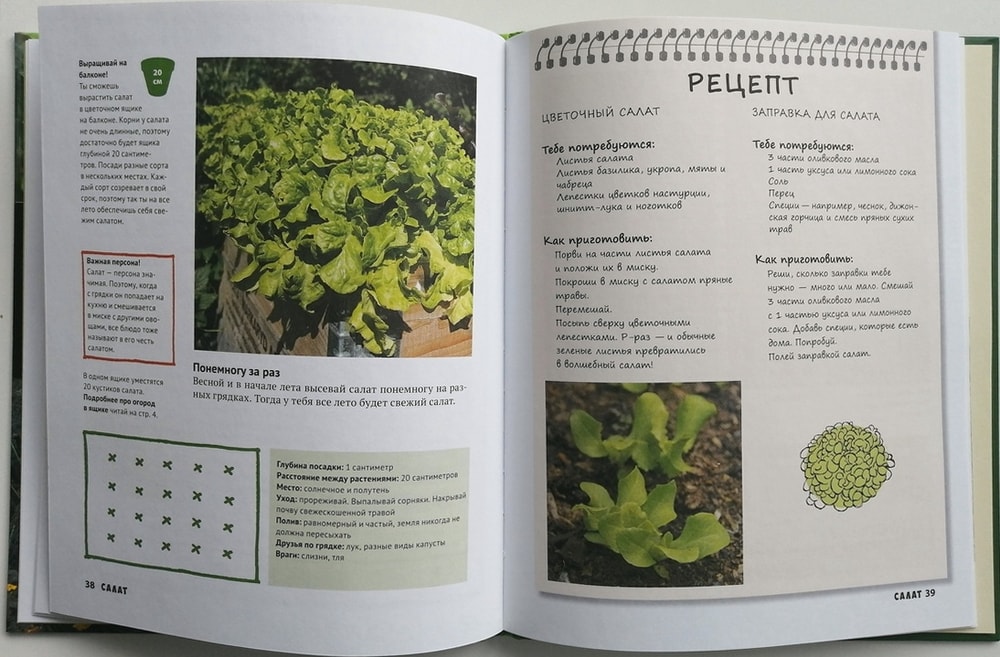

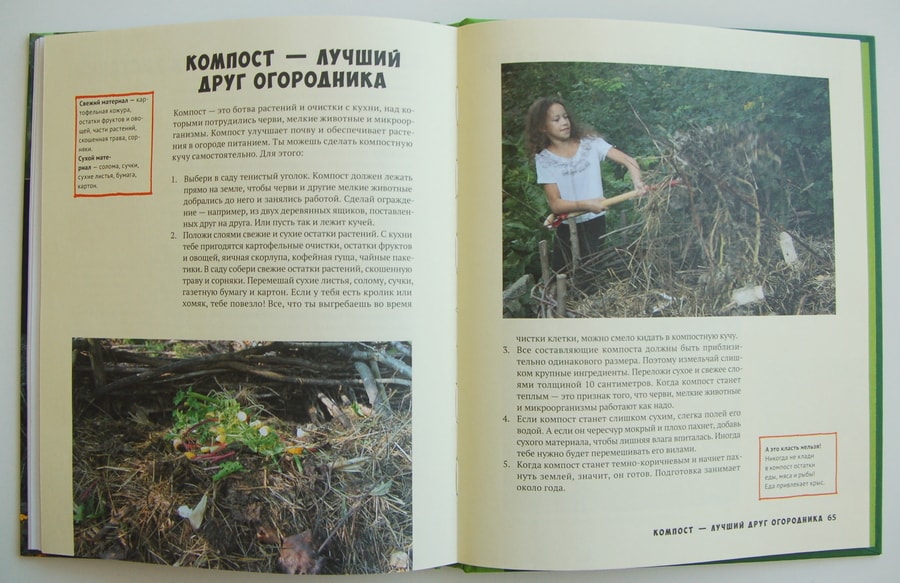

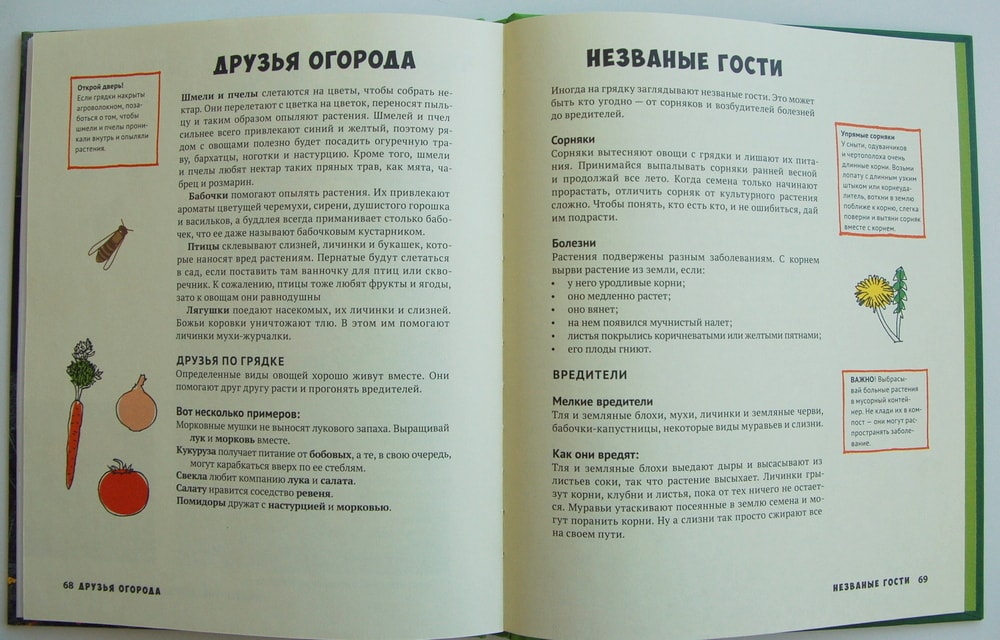

Вторая книга «Мой первый огород» тоже про посадку огорода, но немного с другого ракурса и с реальными фотографиями. На первых страницах даётся биологическое описание процессов, связанных с ростом растений.

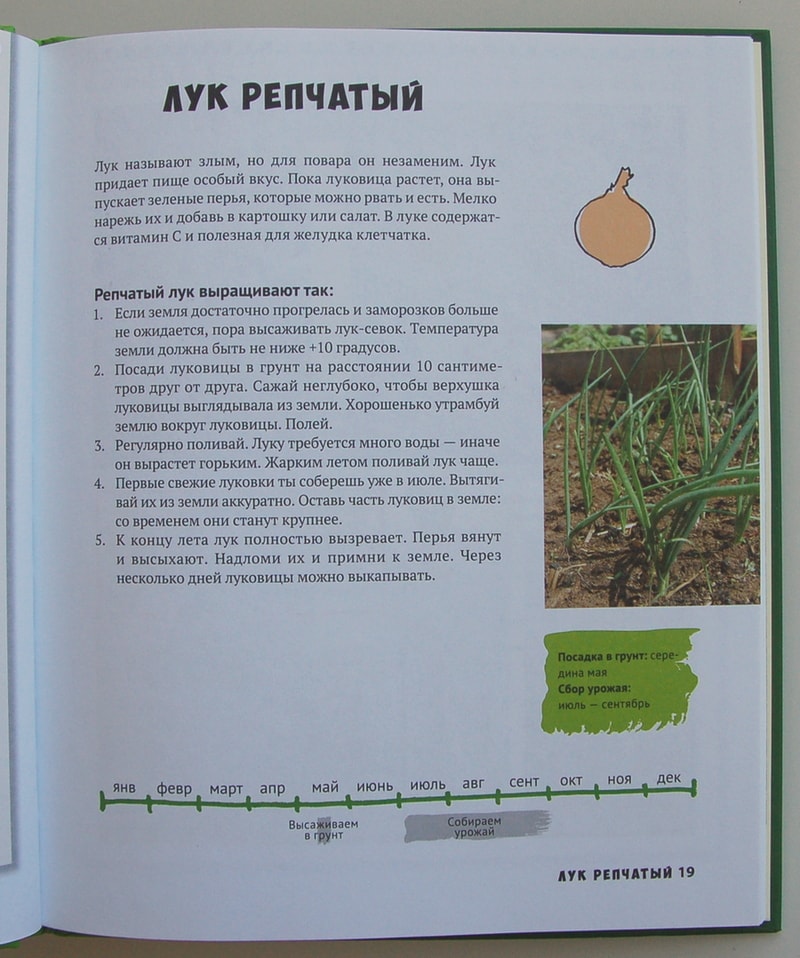

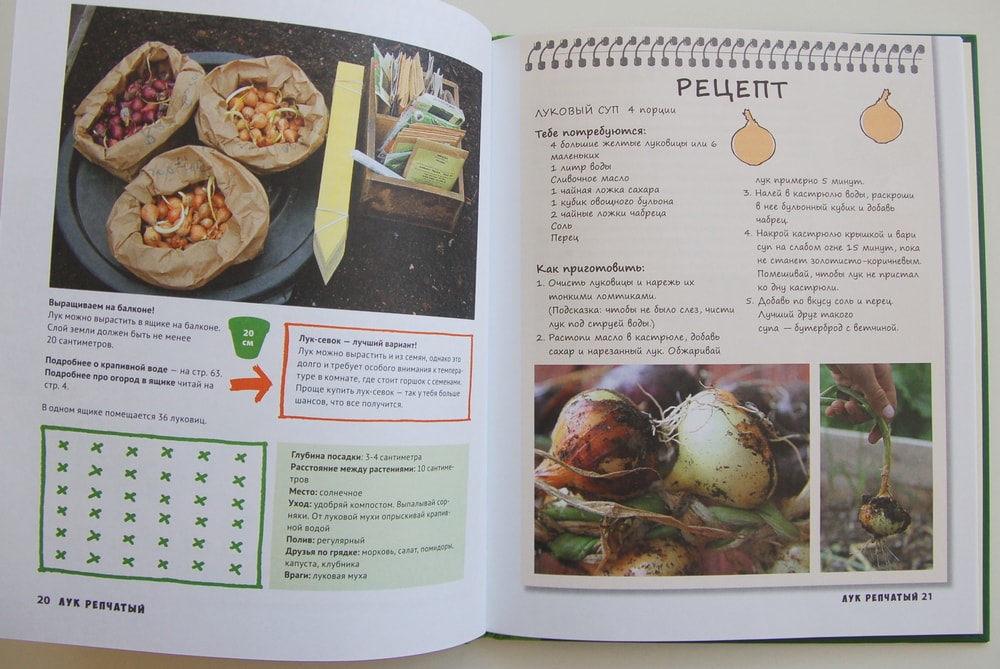

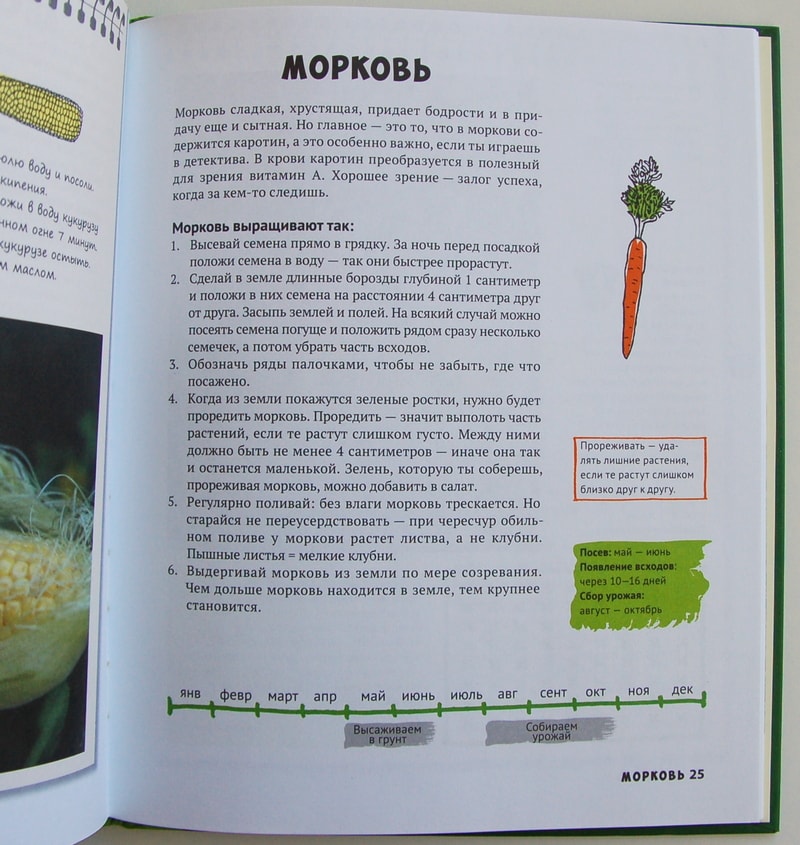

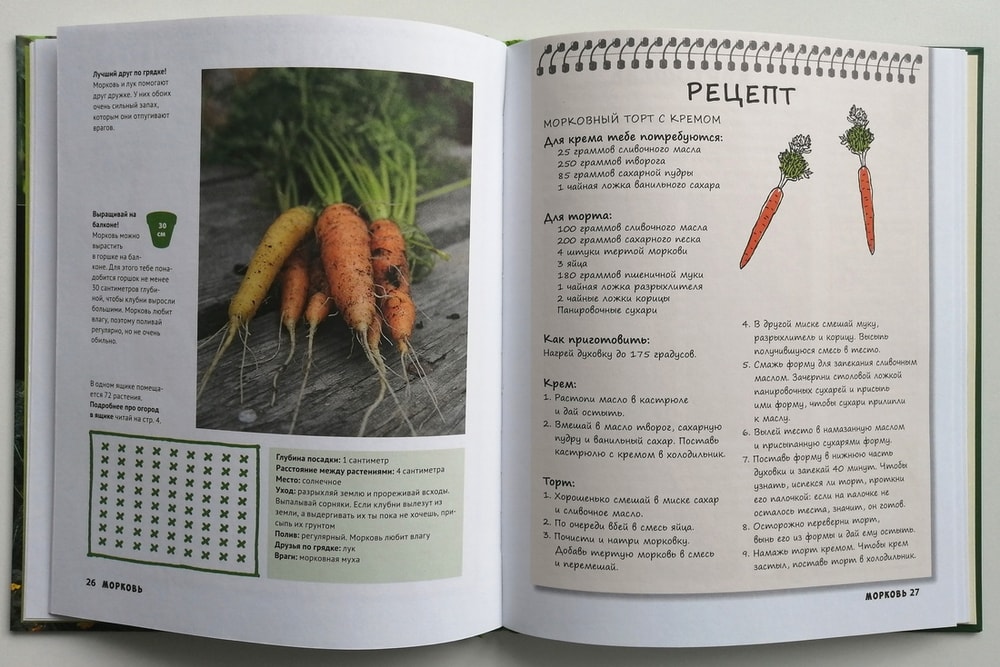

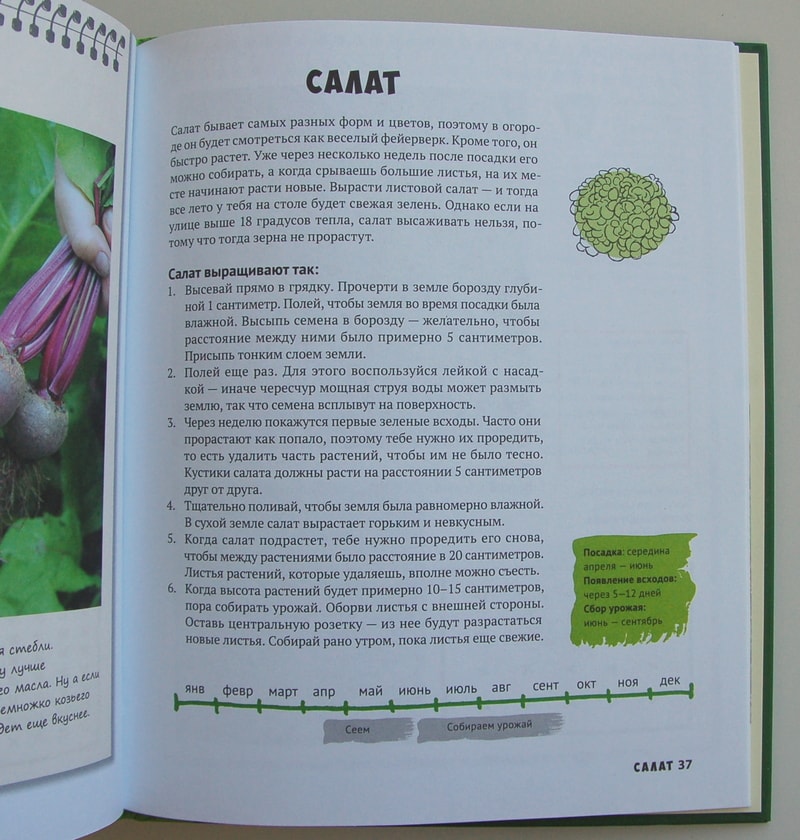

Затем подробно рассказывается про каждое растение, каждому уделено по три листа: два содержат описание выращивания, на третьем рецепт. Вот, например, лук, морковь и салат.

Далее рассказывается о полезных и вредных составляющих огородного производства.

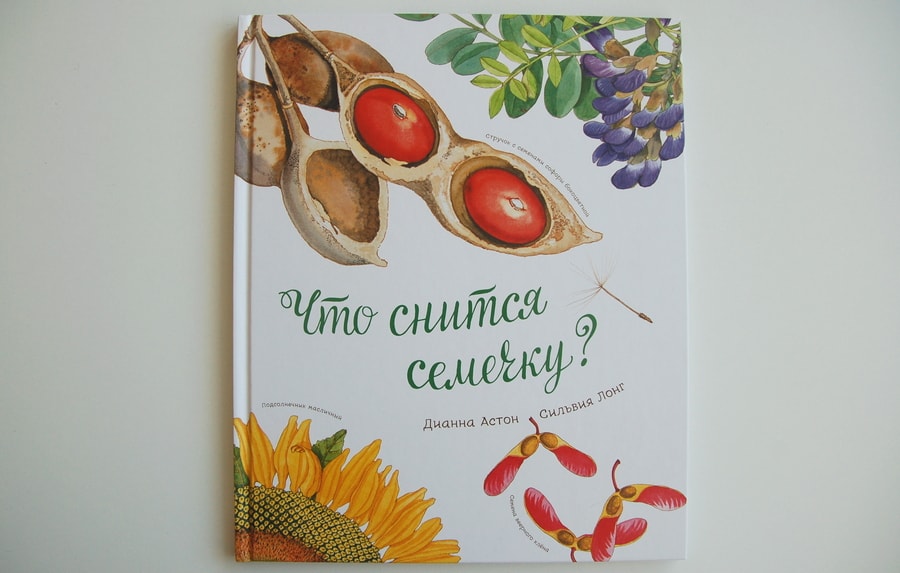

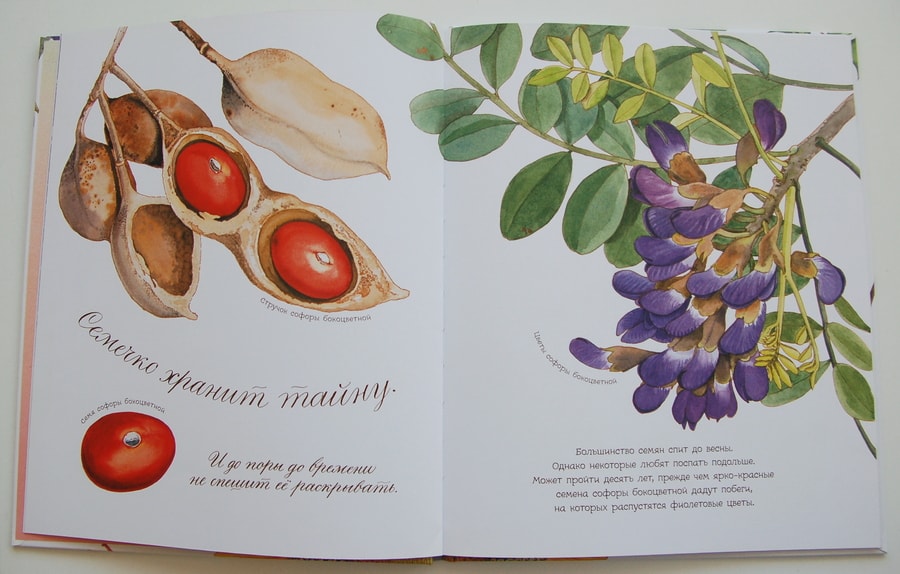

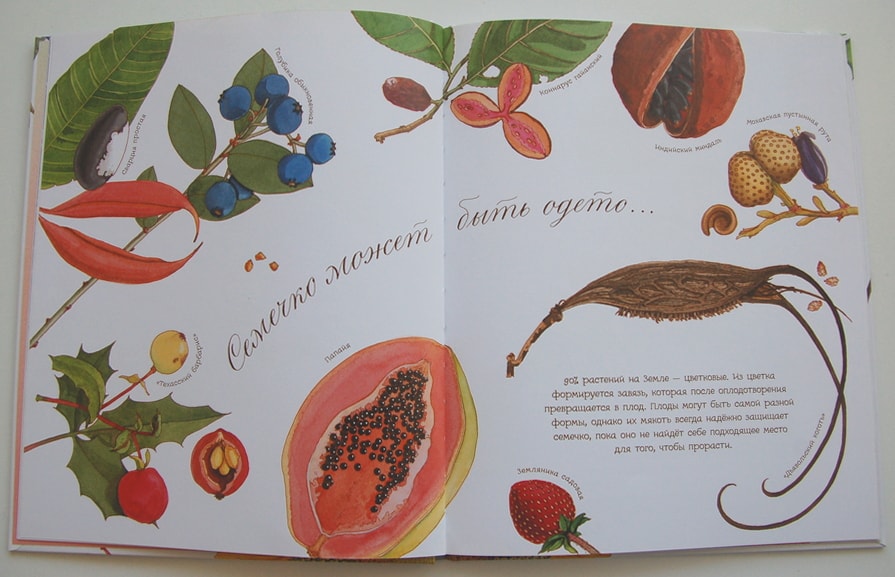

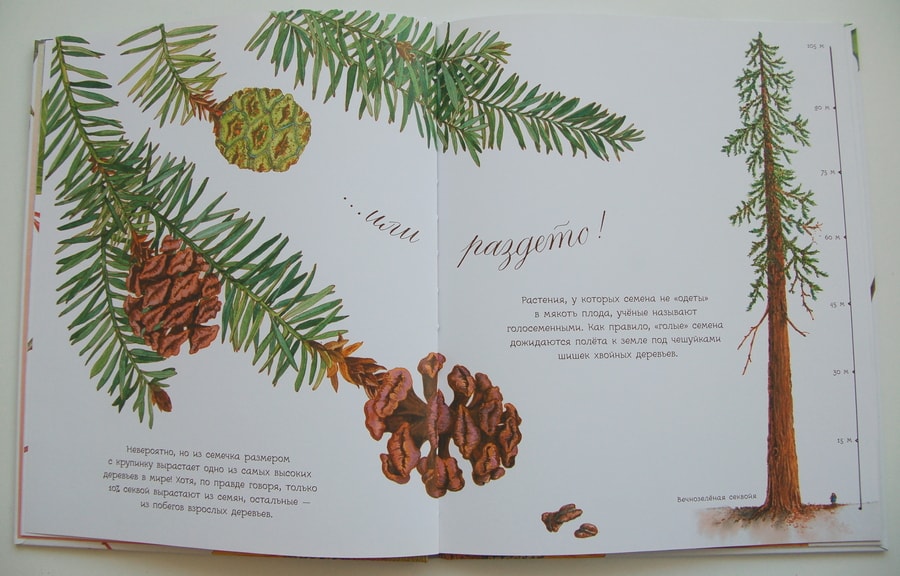

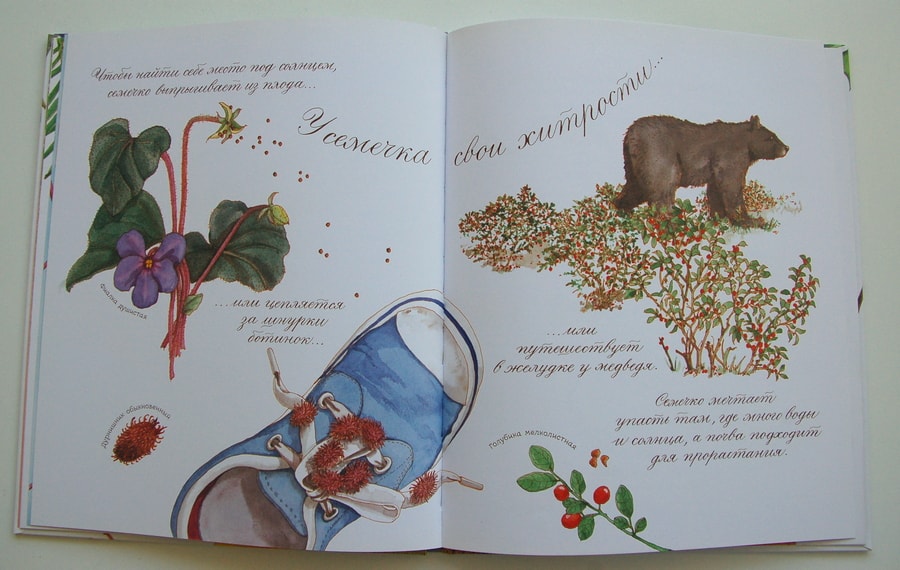

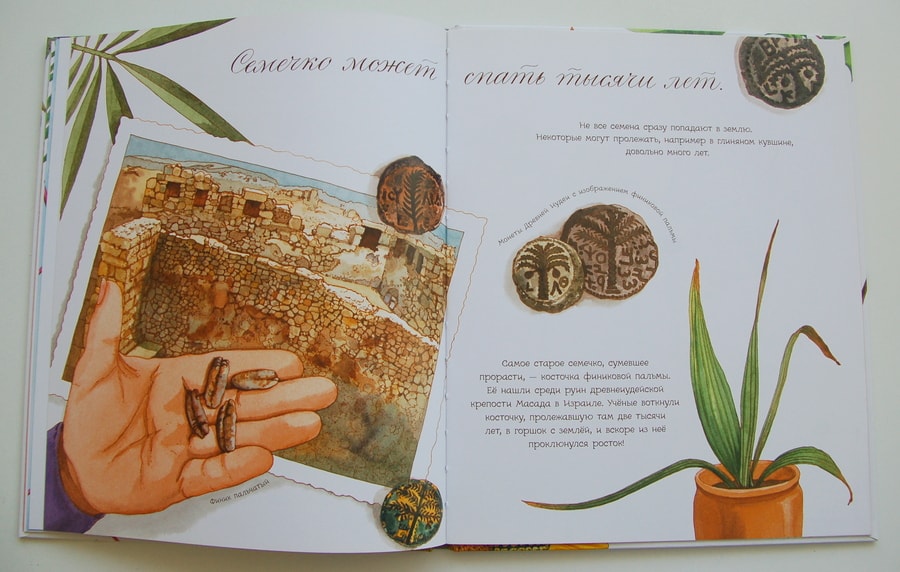

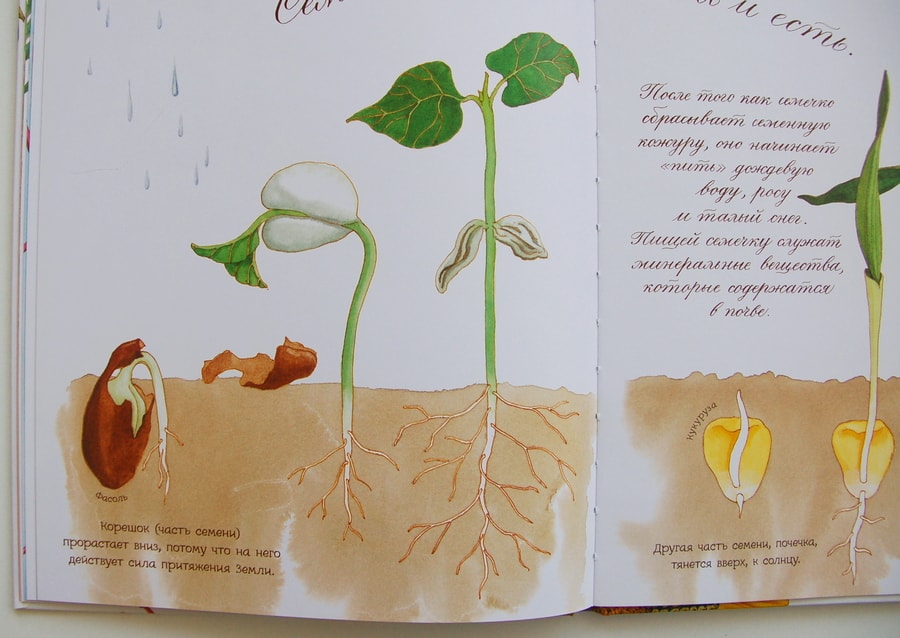

Ну и конечно же, мы опять взяли артбуки Дианны Астон и Сильвии Лонг.

Это большие красивые книги (их 6 штук в серии), которые подходят малышам для знакомства с соответствующей темой, детям постарше для запоминания каких-то фактов, а детям еще старше для получения визуального удовольствия. Взрослых можно отнести к последней группе.

Итак, «Что снится семечку?»

И разворот специально для тех, кто как и я, не смог запомнить из школьного курса биологии различия между прорастанием однодольных и двудольных семян. Только благодаря этой книге я наконец это поняла.

Ну и результаты первых всходов ))

На этой зеленой жизнестремительной ноте заканчиваю наконец мартовский дневник, спасибо за внимание!