Александр Торик

Флавиан

Пастырям добрым,

души свои полагающим за «овцы»,

с любовью посвящается

Александр Торик

Флавиан

Пастырям добрым,

души свои полагающим за «овцы»,

с любовью посвящается

Какой была древнерусская семья? Как выглядели ее быт и обычаи? Узнайте, как менялась модель семьи на Руси и что из древности сохранилось в современности.

Буква А:

1. Алёша Птицын вырабатывает характер (1954)- про ученика третьего класса.

2. Анна и Командор (1974) драма

3. Асиф, Васиф и Агасиф (1983) про трёх братьев-дошкольников

4. Автомобиль, скрипка и собака Клякса (1966)про первую красавицу, двух её друзей пятиклассников и младшего брата. Много песен.

Всё. Это заключительное на неопределённый срок поднятие поста: я прочла всё, что есть на данный момент. Продолжение - будет. Когда - неясно.

Теперь и об экранизации

Не прошло и десяти лет, а я снова взялась за "Отблески Этерны".

Вообще-то, я очень редко перечитываю книги, хотя в последнее время эта тенденция, надо признать, усилилась (взрослею что ли?))). Этерну я читала в, дай бог памяти, 2011 году. Даже не помню, как она тогда попала в мои руки, но, скорее всего, благодаря циклу песен Канцлера Ги.

Прочла с удовольствием: вещь сильная, запоминающаяся (жаль, что незаконченная), со сложными интригами, хорошо прорисованным миром и мозговыносящими героями.

...месяц назад я осознала, что мысли постоянно крутятся вокруг этой книги. Ну и - как в омут головой - 13 томов (13!).

Пост буду поднимать по мере прочтения. В прошлый раз торопилась с чтением и не оставила толковых заметок. Теперь понимаю, что жаль, потому что восприятие меняется. Очень.

Зы. Под катом могут быть (и непременно будут) спойлеры. Книги идут в хронологическом порядке снизу вверх.

Три варианта разбора смыслов сказки "Финист-ясный сокол": 1) родноверческий, 2) на основе пересечений с индуистским ведизмом 3) герои - это энергии в теле человека

Пост получился объёмным. Полностью осилит его только увлечённый))).

Вот уже и июль прошел. Остался всего один месяц лета. А еще столько книг не прочитали, во многие игры не поиграли, не сходили в поход, не набрали корзину белых и красных грибов, не заморозили чернику.

Читали в этом месяце меньше. Девчонки много гуляли и вечером быстро засыпали. Особенно, Арина))

Я, как всегда, все проспала, только вчера в ночи обнаружила, что идет конкурс сочинений, и мне есть, что сказать(( С удовольствием прочитала уже выложенные работы. Решила,что поучаствовать надо обязательно.

Я школе я не любила прозу Пушкина. Капитанская дочка казалась мне скучной. Но когда я перечитала ее уже будучи постарше, вдруг осознала, какое хорошее и глубокое произведение. И вот спустя 10 лет я перечитала ее вновь. Книга оставляет очень светлое, радостное чувство. В отличие от того же Онегина, в Капитанской дочке главные герои положительные, они показывают, как надо жить и к чему надо стремиться. Поэтому я с удовольствием решила взять именно это произведение для своего сочинения. По-моему, в наше время вопросы нравственного развития детей стоят особенно остро.И один из образцов этой нравственности, положительным примером является Маша Миронова. Ей я и решила посвятить свое сочинение. Перечитывая сочинение, я поняла, что оно получилось таким несколько восторженно-патетическим. Ну вот так написалось, так я вижу героиню.

Итак, представляю на ваш суд.

Два года назад у моих соседей была свадьба , их 18летний сын женился . на 16летней девочке , разумеется что она на тот момент уже была беременна . И это не было похоже на Ромео и Джульету (хотя там еще было хуже ей 13 ему 15) . Это был банальный залет , и под давлением общественности ,родителей невесты (типа обесчестил теперь женись окоянный ) , родителей жениха (типа ну что погулял теперь женись как честный человек). Причем ни жениха ни невесту вообще никто слушать не желал , их мнение вообще никого не интересовало . Ну свадьбу отыграли , через положенное время родилась девочка , и как только ей исполнилось год они развелись . Развелись прям просто то есть и он и она этого хотели . Вопрос зачем был весь этот цирк со свадьбой ? Вот у меня растет мальчик , и я прикидываю это на себя (не дай бог , я уж постараюсь внушить что надо предохраняться) как я себя повела бы на месте мамы жениха (в последствии мужа ) . И знаете я была бы против свадьбы , конечно если бы вторая сторона категорически отказалась бы от аборта , то да внучку бы признала и помогать стали бы , но зачем ломать жизнь детям (а 16-18 это еще все таки дети ) . Живя отдельно они имели бы больше шансов сохранить хоть какое то уважение друг к другу , найти каждый свою половину и жить счастливо (на сколько это возможно )

От составителя

Указатель объединил книги о тех, кто преодолел тяжкий недуг или научился достойно жить с неизлечимой болезнью. Эти книги - лекарство от собственного бессилия, отчаянья и малодушия. От эгоизма и чёрствости окружающих. Попытку собрать эти книги вместе предприняли детские библиотекари Москвы. Первые версии указателя были опубликованы в двух вариантах:

Книги, помогающие жить. Рекомендательный указатель литературы // Библиотека для особого ребенка. Дети с ограниченными возможностями здоровья в детских библиотеках Москвы / Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара ; сост. Н.Е. Колоскова ; ред. Т.В. Рудишина. – М. : «Издательство Фаир», 2009. - С. 154-188. - (Специальный издательский проект для библиотек)

Книги, помогающие жить: Рекомендательный указатель литературы / Сост.Н.Е. Колоскова. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября». Серия «Библиотека в школе», « «Здоровье детей», «Литература». Вып. 23).

Содержание данной версии указателя «Книги, помогающие жить» по сравнению с его предыдущими вариантами претерпело некоторые изменения. Самое существенное из них – количество книг, включенных в указатель, удвоилось. Кроме того, некоторые книги во всех разделах указателя помечены звездочкой – эти книги представляют интерес для взрослого читателя.

В основе отбора произведений, вошедших в указатель, лежит формальный признак: один из героев (и совсем не обязательно, что этот герой – человек, взрослый или ребенок) с ограниченными возможностями здоровья.

Хочется поблагодарить всех, кто нашел возможность тем или иным образом высказать свое мнение об указателе в целом или о включенных в него книгах, предоставил дополнительную информацию о произведениях, которые могут пополнить указатель. Особая благодарность - Анне Вацлавовне Годинер, редактору издательства «Нарния», автору рекомендательного указателя «Мир особого детства», который использован при работе над редакцией указателя.

Указатель по-прежнему включает книги и материалы из периодических изданий для читателей всех возрастов: это художественная и документальная проза классических и современных, отечественных и зарубежных авторов.

Эту фразу знают все, она стала крылатой сразу после выхода

фильма Татьяны Лукашевич «Подкидыш». А придумала и произнесла ее замечательная

женщина-Фаина Раневская.

Ее высказывания узнаваемы и любимы. Вспомним некоторые: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение».

Мне даже жаль этих тётей и ЗАГСа, это их работа, а над ними все потешаются :) . В моей жизн была и такая и такая свадьба. Первая, как положено, по всем канонам....и выкуп, и тётя в платье с речью, и тамада. Правда платье было хоть и белое, но не пышное. + и - такой свадьбы считаю: из плюсов - свадьба была очень веселая и очень душевная, у меня прекрасные родственники и друзья, пролетела незаметно.Из минусов - занудная тамада, мы ее задвинули и моя тетя ни чуть не хуже все провела. Вторая свадьба планировалась идеально и несколько по другому: ЗАГС вдвоём, далее ехать с гостями в загородный клуб на 2 дня, второй день шашлычно - банный:) Как вышло: мы поехали в ЗАГС вдвоем и пошли в эту маленькую комнату без музыки и всего того, что обычно...расписались и вышли....и все, в тишине, а где-то рядом в веселой шумной компании вышли ребята и где-то мне внутри стукнуло, что им веселее, т к никто нас не поздравил и мы вдвоём пофотографировались....но эта тишина - нет. У меня замечательный муж, но уж так вышло, что больше молчун. В тишине ехали туда, роспись тоже и в тишине уехали и никакого ощущения праздника не было, хоть все из себя красивые. Все остальное прошло прекрасно...По мне в ЗАГС надо ехать с родителями и пару тройкой друзей хотя бы, лучше веселых выбрать :) , т к это настрой, это начало и это важно! Загород - это сила! Там получилась необычная, красивая свадьба и приехали мы по саксофон, он для нас и гостей играл на улице) Потом кушали пили (25 чел), на этот раз тамада был просто великолепный! Не стандартные конкурсы(все оговорили заранее), никаких традиций типа "разожги очаг" и т д, все на позитиве и не долго, а второй день - супер, все в обычной одежде, жарили шашлыки, банька. супер! Все рекомендую загород. С чем соглашусь - выкуп, все таки не надо, они (женихи) реально идут на это только ради жены, они страшно это не любят и если и делать, до доверить профессионалам , а не подружкам! и не на лестнице парадной), можно снять номера в гостинице с красивой лестницей или без неё)...или просто на лужайке перед домом, только не обшарпанная парадная!, далее, - разъезды по городу! не люблю! гости , как дураки(голодные уже), матаются за вами, 90% это не нравится. Если и гулять, то дать выбор гостям и сказать это так, чтобы они без зазрения совести могли уехать домой , или(как как-то мы), посидеть в кафе неподалёку), короче - думать чем будут заняты гости, и продумывать погоду! делать 2 сценария с фотографом, на дождь(например студию, только на всех, иначе куда гости пойдут), а на хорошую погоду - любой парк подойдет, да и студия (там летом прохладно). Банкет и тамада - чаще всего это кошмар!, но, надо тщательно выбирать и зал, и еду, и тамаду, есть хорошие. Про "незнакомых" людей - не надо их приглашать :) , ну и про затраты - согласна, очень дорого, и я тоже не пойму дорогущих платьев на раз, у меня платье за 7 т р сшитое на заказ - прекрасное, не пышное, не кричащее, со вкусом) Кольца взяли - классику, не дорого и всегда! в моде. А затраты - все равно они будут и не маленькое. Я против кредитов категорически, нет денег - ищи альтернативу! Бывают свадьбы и с банкетами очень хорошие и без банкета и всего прочего, очень многое зависит от людей) Веселых вам свадеб! :)

Есть один форум, который я ещё год назад начала читать время от времени. И есть там ветка, где пишут рассказы о том, как люди становятся родными. И такая жизненная концентрация в них, что просто диву даюсь. Перечитывала уже не раз. И решила поделиться этими историями.В большинстве своём о приёмных детях.

Арбатова М.

Меня зовут женщина

В детстве меня пугали бабой-Ягой, в юности — гинекологом. Все педагогические оговорочки и весь ученический фольклор вели дело к тому, что наиболее хорошенькие и наиболее кокетливые девочки нарвутся на свой страшный суд именно в гинекологическом кабинете.

Авторы: Белова Мария, Бисенова Ляйля

Это вторая статья из запланированного нами цикла статей о женской инициации. В нашей предыдущей статье мы описывали процесс женской инициации, которой проходит девочка в пубертатный период, когда ей необходимо по новому принять свою мать и собственную женственность. Эта статья посвящена периоду, когда девушка становится женщиной, принимая свой внутренний мужской образ (анимус) и мужчину как спутника жизни. Как и в предыдущей статье, мы искали структурное описание этой инициации в сказках. нам показалось, что очень интересно и наиболее полно этот процесс описан в сказках братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» и А.С. Пушкина «Сказка о мертвой Царевне и семи богатырях». Обе эти сказки, несомненно, содержат в себе много авторского, но являются народными. Судя по сюжету, это одна и та же сказка. В ней подробным образом рассказывается о том, каким образом девушка, пройдя инициацию, становится женщиной. На внешнем (социальном) уровне, она меняет статус: перестает быть дочерью своих родителей, чтобы стать полноправной представительницей своего сообщества, на внутреннем (психологическом) уровне она перерождается и, как говорит Римма Ефимкина, умирает как девушка, чтоб возродиться женщиной. Несмотря на сходство сказок, в них есть и значительные различия. Как нам показалось, германская сказка более древняя, берущая корни из племенной общины, когда мир и быт женщин был отделен от мужского мира. С течением времени люди вносили в нее понятные им детали и подробности, к нам она пришла в пересказе братьев Гримм. Русская сказка, судя по всему, более поздняя, времен родовой общины, когда люди уже жили семьями, где мужской и женский миры были объединены общим бытом. Хотя, возможно, эта сказка просто претерпела больше изменений с течением времени.

Безусловно, основную роль на различия в сказках оказали психологические особенности сложивших их народов. В сказке братьев Гримм отец героини, по большему счету, отсутствует. Как утверждала Мария Луиза фон Франц, культурно-исторически структура психики германских народностей сложилась таким образом, что анима у них не сформирована[1]. Мы взяли на себя смелость предположить, что в психологии этих народов должны были существовать компенсаторные механизмы, дающие возможность женской энергии проявиться, но, вследствие дисбаланса, она проявлялась в гипертрофированном виде. В сказке женская энергия как бы заполоняет собой все психологическое пространство. В русской сказке отец хоть и нее играет активной роли в судьбе героини, но все же присутствует. Организация быта русского народа требовала слаженного коллективного труда, где ценилась как роль мужчины, так и женщины. Это отразится в системе верований русского народа, языческие персонажи которого в большинстве случаев, жили семьями, например: банник с банной хозяюшкой, доможил с домовичихой, водяной с водянихой.[2] Такое, казалось бы, небольшое различие в структуре сказки как фактическое наличие или отсутствие отца, существенным образом влияет на процесс инициации наших героинь.

В обеих сказках история девушки описана с самого рождения. Обе сказки начинаются с того, что мать героини ждет мужа и смотрит на снег. Различия начинаются с момента зачатия наших героинь. Царевна из русской сказки появляется на свет естественным образом, там есть Царь-отец, которого и ждет мать.

Царь с царицею простился,

В путь-дорогу снарядился,

И царица у окна

Села ждать его одна.

Белоснежка рождается оттого, что мать загадывает желание и, как бы случайно, укалывается о веретено до крови.

Зимним деньком, в то время как снег валил хлопьями, сидела одна Королева и шила под окошечком, у которого рама была черного дерева. Шила она и на снег посматривала, и уколола себе иглой палец до крови. И подумала королева про себя: «Ах, если бы у меня родился ребеночек белый, как снег, румяный, как кровь, и чернявый, как черное дерево!» И вскоре желание ее точно исполнилось: родилась у ней доченька – белая, как снег, румяная, как кровь, и черноволосая; и была за свою белизну названа Белоснежкой.

С самого начала сказки во внутрипсихическом мире Царевны есть образ отца, на основе которого она и будет формировать свой анимус. В психике Белоснежки роль отца сведена к минимуму, даже момент зачатия показан символически (укололась – кровь), для формирования анимуса она, по-видимому, будет использовать внутренний мужской образ собственной матери[3]. Мы взяли эти обе сказки, потому что в реальной жизни и сейчас девушки проходят психологическую инициацию, либо используя образ своего отца, либо внутренний мужской образ собственной матери.

После рождения дочери мать в обеих сказках умирает, на смену ей приходит злая мачеха.

Вот в сочельник в самый, в ночь Бог дает царице дочь.

Рано утром гость желанный, День и ночь так долго жданный,

Издалеча наконец Воротился царь-отец. На него она взглянула,

Тяжелешенько вздохнула, Восхищенья не снесла, И к обедне умерла.

Долго царь был неутешен, Но как быть? и он был грешен;

Год прошел как сон пустой, Царь женился на другой.

Правду молвить, молодица Уж и впрямь была царица: Высока, стройна, бела,

И умом и всем взяла; Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива. Ей в приданое дано Было зеркальце одно;

Свойство зеркальце имело: Говорить оно умело.

И чуть только родилась доченька, Королева-мать и умерла. Год спустя Король женился на другой. Эта вторая жена его была красавица, но и горда, и высокомерна, и никак не могла потерпеть, чтобы кто-нибудь мог с нею сравняться в красоте. Эта вторая жена его была красавица, но и горда, и высокомерна, и никак не могла потерпеть, чтобы кто-нибудь мог с нею сравняться в красоте. Притом у нее было такое волшебное зеркальце, перед которым она любила становиться, любовалась собой и говаривала:

«Зеркальце, зеркальце, молви скорей,

Кто здесь всех краше, кто всех милей?»

Тогда и отвечало ей зеркальце:

«Ты, королева, всех здесь милей».

Смерть хорошей матери говорит нам о том, что пришло время материнскому комплексу повернуться негативной стороной. В сознании героини есть образ хорошей любящей матери (изначально мать в обеих сказках хорошая), но к тому моменту, когда разворачивается основное действие сказки, девушка сознательно или бессознательно воспринимает мать как негативную. Эта ситуация обусловлена действием Самости, которая руководит переходом к патриархальной фазе развития. Нойманн писал : «…один из фундаментальных законов психики в том, что Самость всегда «одевается» или маскируется в архетип более прогрессивной фазы. И тогда прежде доминировавший архетип констеллируется в своем негативном аспекте»[4]. Для того чтобы Эго развилось, перешло на патриархальный уровень развития, нужна констелляция материнского объекта в виде Ужасной Матери. В наших сказках смерть хорошей матери происходит очень рано, девочка только родилась, это говорит нам о том, что психологически она не созрела для того, чтобы воспринять такую констелляцию материнского комплекса, ей предстоит сложный путь прежде, чем она сможет принять свою мать, а, следовательно, и себя объективно.

Внутренний образ матери особенно важен для девушки, идентифицируясь с которой, она первоначально приобретает свою идентичность. Опираясь на точку зрения Отто Кернберга[5], что в результате благополучного разрешения эдипального конфликта, девочка преодолевает эдипальную мать, оставляя идентификацию с функциями матери, мы предположили, что основой благополучной идентификации девочки с матерью служит ее идентификация с ролями матери, жены, хозяйки. Нашей героини предстоит стать женщиной, это означает, что она теперь сама будет выполнять функции матери. Ее может пугать не только ответственность и новизна этих ролей, но и возможная агрессия со стороны матери, место которой она вскоре займет. Даже если мать настроена позитивно, девушка может фантазировать ее ревность и злость, проецируя на мать свои зависть и страх.

Наличие у мачехи волшебного зеркальца дает нам широкое поле для интерпретации, поскольку символика зеркала очень многогранна, и вряд ли найдется культура, в которой бы не упоминались зеркала. С одной стороны, они выступают как символы божественного, символы истины и познания, с другой, как символы обманчивости, неподлинности, тщеславия, самолюбования, безумия. В своей способности отражать человека и окружающую его реальность, зеркало устойчиво соотносится с сознанием, мышлением, выступающими инструментами самопознания и отражения универсума; понятие «рефлексия» (латинское «отражение») сближает мысль и зеркало. Мы считаем, что здесь оно является объективным отражением субъективных фантазий мачехи, которые на определенный период, пока эдипальный конфликт не появился, реальны.

Развитие основного сюжета сказки разворачивается, когда героини повзрослели, похорошели и, как следствие этого, готовы выйти замуж.

А царевна молодая,

Тихомолком расцветая,

Между тем росла, росла.

Поднялась — и расцвела.

Белолица, черноброва,

Нраву кроткого такого.

И жених сыскался ей,

Королевич Елисеи.

Белоснежка же между тем подрастала и хорошела, она была прекрасна, как ясный день.

Обе девушки описываются как необыкновенные красавицы, особенно подчеркивается белизна их кожи. Белый цвет, как и черный, является бесцветным, нейтральным. Во всем мире цвет траура либо белый, либо черный, они символизируют процесс перехода из одного состояния в другое. Также белый цвет символизирует чистоту и непорочность героини, намекая на предстоящую ей дефлорацию и, на физическом уровне, ее становление женщиной. Но нас, безусловно, больше интересует ее внутренняя, психологическая инициация. Нам важно понять какие психологические изменения должны произойти в девушке, для того, чтоб она чувствовала себя полноценной женщиной.

Здесь мы опять хотим обратить Ваше внимание на различия в сказах: взросление русской Царевны подчеркивается появлением у нее жениха, для Белоснежки же просто время пришло. Наличие жениха у Царевны подтверждает наше предположение о ее более сформированной фигуре анимуса, отсутствие его у Белоснежки нами интерпретировано как незрелость девушки, ее недостаточная готовность к переменам. С этого момента способы прохождение ими инициации будут существенно отличаться.

Наступил момент, когда, обратившись к своему зеркалу, мачеха не слышит привычный ответ.

И когда королева однажды спросила у зеркальца:

«Зеркальце, зеркальце, молви скорей,

Кто здесь всех краше, кто всех милей?»

Зеркальце отвечало ей:

«Ты, королева, красива собой;

А все же Белоснежка выше красой».

Ужаснулась королева, пожелтела, позеленела от зависти. И вот позвала она однажды своего псаря и сказала: «Выведи эту девчонку в лес, чтобы она мне более на глаза не попадалась. Убей ее и в доказательство того, что мое приказание исполнено, принеси мне ее легкое и печень».

Вот царица, наряжаясь

Перед зеркальцем своим,

Перемолвилася с ним:

«Я ль, скажи мне. всех милее.

Всех румяней и белее?»

Что же зеркальце в ответ?

«Ты прекрасна, спору нет;

Но царевна всех милее,

Всех румяней и белее».

Как царица отпрыгнет,

Да как ручку замахнет,

Да по зеркальцу как хлопнет,

Каблучком-то как притопнет!..

«Ах ты, мерзкое стекло!

Это врешь ты мне назло…

Бросив зеркальце под лавку,

Позвала к себе Чернавку

И наказывает ей,

Сенной девушке своей,

Весть царевну в глушь лесную

И, связав ее, живую

Под сосной оставить там

На съедение волкам.

Зеркало, выполняя свою функцию отражения объективной реальности, показывает мачехе изменившуюся действительность, которая больше не соответствует ее фантазиям. Конфликт нарастает, требуя своего разрешения. Нарастание эдипального конфликта должно привести Эго к отрыву от внутреннего материнского объекта. Эта ситуация неизбежна, как отмечал Э. Нойманн, «наступление эдипального конфликта обусловлено природой»[6]. Мать усугубляет ситуацию, не желая уступать свои позиции «самой — самой», и девушка начинает фантазировать, что мать желает ее смерти, одновременно с этим у нее появляется бессознательное желание убить мать. Это символический акт, связанный с неспособностью дочери признать в себе качества матери, которые она воспринимает как негативные. Внутренний конфликт приводит героинь к началу инициации.

Для осуществления перехода из одного состояния в другое необходим проводник, эту роль обычно выполняет трикстер, он связывает миры и появляется всегда, когда необходимы изменения. В обеих сказках приход трикстера инициируется мачехой, желающей избавится от падчерицы. В сказке о Белоснежке мачеха выбирает для этой роли Псаря, в сказке о Мертвой Царевне сенную девушку Чернавку. Трикстер обещает мачехе завести падчерицу в лес и там убить, но обманывает её.

Псарь вывел девочку из дворца в лес, и как вынул свой охотничий нож, чтобы пронзить невинное сердце Белоснежки, та стала плакать и просить: «Добрый человек, не убивай меня; я убегу в дремучий лес и никогда уже не вернусь домой».

Пожалел псарь хорошенькую девочку и сказал: «Ну и ступай. Бог с тобой, бедная девочка!». Как раз в это время молодой оленчик выскочил из кустов; псарь приколол его, вынул из него легкое с печенью и принес их королеве в доказательство того, что ее приказание исполнено.

С царевной

Вот Чернавка в лес пошла

И в такую даль свела,

Что царевна догадалась,

И до смерти испугалась,

И взмолилась: «Жизнь моя!

В чем, скажи, виновна я?

Не губи меня, девица!

А как буду я царица,

Я пожалую тебя».

Та, в душе ее любя,

Не убила, не связала,

Отпустила и сказала:

«Не кручинься, бог с тобой».

А сама пришла домой.

«Что? — сказала ей царица,-

Где красавица-девица?»

- «Там, в лесу, стоит одна,-

Отвечает ей она,-

Крепко связаны ей локти;

Попадется зверю в когти,

Меньше будет ей терпеть,

Легче будет умереть».

Когда девушке приходит время взрослеть, необходимо, чтобы кто-то помог ей в этом. Хорошо, если это будет мать или другая более опытная женщина, которой девушка доверяет. Она поможет ей войти в мир женственности и познать мужчину как спутника и партнера, найти контакт со своими бессознательными образами, в частности с анимусом, что даст ей возможность подготовиться к предстоящим переменам. В сказке о Мертвой Царевне Чернавка, хоть и против воли Царевны, помогает ей перейти из мира простого проживания обыденной жизни (сознательного состояния) в мир внутрипсихических образов (в состояние, дающее возможность контакта с бессознательным). В сказке о Белоснежке такой женщины нет, поэтому трикстер в этой сказке появляется в роли мужчины с ножом в руках.

Девушка, внутренний мужской образ которой основывается на представлениях о мужчинах ее матери, формирует внутри себя выраженный биполярной мужской объект. На сознательной уровне мужчины представляются ей «благородными рыцарями без страха и упрека», на уровне бессознательного она видит их жестокими животными, которые «хотят только одного». Таковы амбивалентные посылы ее матери, которая, с одной стороны, пытается «оградить» дочь от боли и ошибок, запрещая ей общаться с мальчиками, на самом деле, возможно, завидуя тому, что «ее сказка только начинается»[7]. С другой стороны, она бессознательно подталкивает дочь к отношениям с мужчинами, стремясь еще раз прожить эти отношения уже через нее. И в том, и в другом случае она не дает дочери необходимых рекомендаций как себя вести и не объясняет чего необходимо опасаться. Девушка неизбежно встречает «псаря» — угрожающую мужскую фигуру. Она позволяет завести себя в опасное место с тем, чтобы столкнуться в реальности со своими бессознательными опасениями. Как правило, она просто пугается, но этот случай приоткрывает перед ней содержания ее бессознательных представлений о мужчинах.

После того, как Белоснежка убегает в лес, оттуда выходит олененок, которого псарь приносит в жертву, как нам кажется, ради того, чтобы умилостивить материнский объект. Олень является благоприятным символом, ассоциирующийся с солнцем, восходом, светом, чистотой, обновлением, возрождением, созиданием и духовностью. Он является посредником между небом и землей, посланником богов. В средневековом искусстве на Западе олень символизировал уединение и непорочность. Его появление может символизировать как начало обновления психики, так и быть символом благословения начинающегося процесса со стороны трансцендентного (бессознательного). То, что животное приносится в жертву ради благополучного прохождения героиней инициации, указывает на древние корни сказки.

Мачеха требует, чтоб в доказательство смерти героини псарь принес ее легкое и печень. Это очень символичный акт, смерть оленя, в том числе это и отказ от инстинктивной части себя. Тех инстинктов, которые помогают нам чувствовать себя, свое тело, свои эмоциональные состояния. На то время пока происходит глубокая бессознательная работа, мы можем не замечать своих чувств и эмоции, что в свою очередь может привести к депрессивной апатии или возникновению психосоматического заболевания. Также можно отметить, что с точки зрения телесно-ориентированной психологии, легкое — часть системы вентиляции, отвечающая за автономию личности. Основными функциями печени являются производство желчи и воспроизводство, и очищение крови. Кровь является символом жизни и энергии, желчь символом агрессивности и злобы. Мы можем сделать вывод, что когда материнский объект гипертрофирован, девушка воспринимает действие матери как посягательство на свою автономию, сопротивление начинающимся изменениям и предстоящему обновлению, возможно, даже как угрозу ее витальности. Ее инстинктивная часть, лишенная желчи, лишает девушку возможности свободно выражать, вернее, чувствовать агрессию.

Наши героини оказались в лесу.

Но невеста молодая,

До зари в лесу блуждая,

Между тем все шла да шла

И на терем набрела.

Ей навстречу пес, залая,

Прибежал и смолк, играя;

И вот очутилась бедняжка в дремучем лесу одна одинешенька, и стало ей так страшно, что она каждый листочек на деревьях осматривала, и не знала, что ей делать и как ей быть. И пустилась бежать, и бежала по острым камням и по колючим кустарникам, и дикие звери сновали мимо нее взад и вперед, но ей не причиняли никакого вреда.

Бежала она, пока несли ее резвые ноженьки, почти до вечера; когда же утомилась, то увидела маленькую хижинку и вошла в нее.

Символика леса, прежде всего, ассоциируется с телесным бессознательным. Как известно из работы Юнга «Дух Меркурий»[8], лес связан с психосоматической областью психики и, по мнению М. Л. фон Франц, оказавшись в сказочном лесу, вы «тонете в своем теле и только прозябаете».[9] Так же М. Л. фон Франц отмечает, что, анализируя героиню сказки, попавшей в лес, можно прийти к выводу, что «она утонула в какой-нибудь непостижимой депрессивной апатии».[10] Из сказанного выше, мы можем сделать вывод, что в реальной жизни в этот период девушка, погружаясь в образы личного бессознательного, скорее всего, будет подвержена депрессивным состояниям, либо у нее может начаться психосоматическое заболевание.

Лес традиционно связывают с символикой женского начала, идущего от символа Великой матери. В древние времена, когда леса занимали большую часть суши, они были местом жертвоприношений и проведения инициаций.

Анализируемая нами инициация проводилась для того, чтобы девушка могла в полной мере принять собственную женственность, которую без мужественности, составляющую с ней целое, понять и принять невозможно. Девушка принимает себя как женщину только после принятия мужского.

Наши героини, погружаясь в сферу личного бессознательного (в лес), символика которого связанна с женским началом, находят «островок сознания», символизирующийся здесь домиком в лесу. Чтобы этот лес стал «ее» лесом, ей необходимо закрепиться на чем-то, что ему противостоит, чтобы не быть «проглоченной» Великой матерью, ей необходимо найти свой домик, и очень логично, что он принадлежит внутренним мужским объектам героини, ее анимусу.

Обе девушки спокойно заходят в дом, и каждая по-своему начинает в нем осваиваться.

Посреди хижины стоял столик с семью маленькими тарелочками, и на каждой тарелочке по ложечке, а затем семь ножичков и вилочек, и при каждом приборе по чарочке. Около стола стояли рядком семь кроваток, прикрытых белоснежным постельным бельем.

Белоснежка, которой очень и есть, и пить хотелось, отведала с каждой тарелочки овощей и хлеба и из каждой чарочки выпила по капельке вина, потому что она не хотела все отнять у одного. Затем, утомленная ходьбой, она пыталась прилечь на одну из кроваток; но ни одна не пришлась ей в меру; одна была слишком длинна, другая – слишком коротка, и только седьмая пришлась ей как раз впору. В ней она и улеглась, перекрестилась и заснула.

В ворота вошла она,

На подворье тишина…

Дверь тихонько отворилась.

И царевна очутилась

В светлой горнице; кругом

Лавки, крытые ковром,

Под святыми стол дубовый,

Печь с лежанкой изразцовой.

Видит девица, что тут

Люди добрые живут;

Знать, не будет ей обидно.

Никого меж тем не видно.

Дом царевна обошла,

Все порядком убрала,

Засветила богу свечку,

Затопила жарко печку,

На полати взобралась

И тихонько улеглась.

Героини по-разному ведут себя в незнакомом месте. Белоснежка пробует еду и вино, и ложится спать. Царевна же прибирается, топит печку и только после этого засыпает, это говорит нам о том, что сознание наводит некоторый порядок в той части бессознательного, с которым на данный момент взаимодействует, делает его для себя понятным. Она делает это не спрашивая у хозяев, будто она более или менее осведомлена как вести себя в этом месте, что опять нас возвращает к мысли, что анимус этой героини более развит и входит в психическую структуру личности. Но, как бы то не было, обе они ведут себя очень деликатно (Белоснежка ест чуть-чуть из каждой тарелки, чтобы не оставить кого-то без ужина). Во многих сказках главные герои ведут себя именно так, они не позволяют себе быть неосторожными или слишком напористыми сталкиваясь с бессознательным.

Царевна попадает в терем к семи богатырям, а Белоснежка к семи гномам. Символика числа семь очень многогранна, число семь можно получить при помощи сложения тройки и четверки. Первое из этих слагаемых является символом неба и души, второе же олицетворяет землю и тело. Соединяясь вместе они показывают объединение мужского и женского, целостность, возникающую в результате трансформации, таким образом, мы можем рассматривать цифру семь, как символ трансформации.

В наших сказках столь многоликое проявление анимуса главной героини объясняется тем, что сознательно женщины моногамны, соответственно для сохранения баланса в бессознательном ее анимус будет представлен полигамно. Мужчина отвечает за выполнения многих биологических функций, как говорится в народе: «…и жнец, и швец, и на дуде игрец». Как отмечает Эмма Юнг: «в соответствии с более разнообразным полем мужской активности анимус проявляется как представитель или мастер любого вида способностей».[11] Или, как в нашем случае, группой мужчин разных возрастов. Взаимодействуя (общаясь) и структурируя (убирая) Эго интегрирует маскулинные компонентыв сознание личности.

Анимус девочки, ее внутреннее представление о том, что такое мужчина, и одновременно с этим мужские качества ее личности, формируется, в целом, на основе ее внутреннего образа отца. Как и все архетипы, архетип отца двойственен. С одной стороны он может быть защищающим, великодушным, одаривающим, с другой он может быть мстительным, проклинающим, подавляющим, лишающим сил. По мнению Дж. Холла «если ребенок воспринимает отца позитивно, он ощущает его силу и эмоциональную поддержку и, подпитываемый энергией отца, преобразует внешний мир. Если же он воспринимает отца негативно, хрупкая детская психика разрушается…

Благодаря матери ребенок может ощущать мир как заботливую и защищающую его среду. Благодаря отцу он может получить поддержку, чтобы войти в мир. Мифы о Великой Матери составляют большой цикл, связанный с мотивом смерти — возрождения, то есть вечного возвращения. Мифы о Небесном Отце связаны с вечным поиском, странствием от наивности к опыту, от темноты к свету, от дома к горизонту. Каждый мифологический цикл должен быть пройден»[12].

Внутренние представления девушки об отце хоть и имеют первостепенное значение в формировании анимуса, но, все же, являются лишь базой, основой, на которой девушка формирует внутренний мужской объект. Для того чтобы сформировать анимус, ей необходимо дополнить внутреннюю мужскую фигуру различными значимыми для нее мужскими объектами, в сказках наши героини контактирует с семью богатырями, или гномами.В реальной жизни этот этап очень похож на то, что происходит в бессознательном. В этот период девушка может много фантазировать о будущем мужчине: «какой он, как он выглядит, как они познакомятся и т.д», как будто набирая качества, дополняя внутренний мужской образ, ей могут сниться сны, в которых присутствуют мужские объекты. Но и сны, и фантазии, зачастую не связаны с реальностью, в бессознательном идет активный процесс расщепления и наполнения анимуса, который, как правило, сознанием не отслеживается.

Белоснежка попадает в домик к гномам. Гномы — олицетворение природных сил, изначально гномы считались духами стихии земли, подобно духам трех других стихий — воздуха, воды, огня. Гномы являются хтоническими существами, учат людей ремеслам и наделены мудростью. Эти маленькие человечки, ростом с ребенка и меньше, большую часть своей жизни проводят в глубине Земли. Традиционно символ Земли ассоциируется с символикой Великой матери, что еще раз подтверждает нашу мысль о том, что Белоснежка расщепляет материнский анимус. Гномы, происходящие из матери-Земли, как нельзя лучше олицетворяют его. Они же предлагают Белоснежке остаться жить с ними и помогать по хозяйству, будто дают некое позволение от материнского объекта быть хозяйкой, и совершенствоваться в новых внутрипсихических ролях.

В сказке о Царевне Богатыри предлагают ей выбрать кого-нибудь из них в качестве мужа. Нам показалось важным остановиться на этом моменте подробнее.

Братья милую девицу

Полюбили. К ней в светлицу

Раз, лишь только рассвело,

Всех их семеро вошло.

Старший молвил ей: «Девица,

Знаешь: всем ты нам сестрица,

Всех нас семеро, тебя

Все мы любим, за себя

Взять тебя мы все бы рады,

Да нельзя, так бога ради

Помири нас как-нибудь:

Одному женою будь,

Прочим ласковой сестрою.

Что ж качаешь головою?

Аль отказываешь нам?

Аль товар не по купцам?»

«Ой вы, молодцы честные,

Братцы вы мои родные,—

Им царевна говорит,—

Коли лгу, пусть бог велит

Не сойти живой мне с места.

Как мне быть? ведь я невеста.

Для меня вы все равны,

Все удалы, все умны,

Всех я вас люблю сердечно;

Но другому я навечно

Отдана. Мне всех милей

Королевич Елисей».

Р.А.Джонсон ранее описал такую ситуацию в мифе о Тристане и Изольде, анализируя отношения главного героя со своей анимой «…очень сложно заставить себя поверить, что она является не смертной женщиной, а метафизическим образом, обладающим таким зарядом, что физическое прикосновение к ней связано с огромным риском»[13]. Нам кажется, что этот момент описывает желание как мужского, так и женского Эго слиться со своим анимусом (анимой). Делать этого нельзя, и во многих сказках и легендах есть подтверждение этому (меч между Тристаном и Изольдой во время сна).

Также Роберт Джонсон отмечает, что почтение и взаимодействие с внутренне фигурой противоположного пола привносит как во внутреннюю, так и в реальную жизнь смысл и целостность. В противном случае наши проекции обедняют реальную жизнь, и могут послужить причиной разрушения некоторых аспектов внутренних образов. Отказ Царевны говорит нам о том, что она отказывается проецировать свой анимус на реального мужчину, иначе говоря, отказывается выходить замуж за свой анимус.

Пожив какое-то время в лесном домике, принимая, взаимодействуя и расщепляя анимус, Эго набирается достаточной энергией, для похождения следующего этапа инициации (трансформацию). Мачеха в обеих сказках узнает от зеркала, что главная героиня жива и где она сейчас находится и начинает действовать.

Весь день Белоснежка оставалась одна-одинешенька в доме, а потому добрые гномики предостерегали ее и говорили: «Берегись своей мачехи! Она скоро прознает, где ты находишься, так не впускай же никого в дом, кроме нас».

А королева-мачеха спросив у зеркальца, кто теперь первая красавица во всей стране, узнала от него, что Белоснежка жива и она в лесу у горных гномиков.

И стала она думать о том, как бы ей извести падчерицу.

Она переоделась старой торговкой и стала совершенно неузнаваемой и направилась к хижине семи гномов, постучалась в их дверь и крикнула: «Товары разные, дешевые, продажные!». Белоснежка глянула из окошечка «Ну, эту-то торговку я, конечно, могу впустить сюда», – подумала она, отомкнула дверь и купила себе красивый красный шнурок. «Э-э, дитятко, – сказала старуха, – Пойди-ка сюда, дай себя зашнуровать как следует!». Белоснежка обернулась к старухе спиною и дала ей зашнуровать себя новым шнурком: та зашнуровала так крепко, что у Белоснежки разом захватило дыхание и она замертво пала наземь.

Вскоре после того семеро гномов вернулись домой и увидели Белоснежку, лежащую на полу словно мертвая. Они ее подняли, разрезали шнурок, и она стала опять дышать и совсем ожила. Когда гномы от нее услышали о том, что с нею случилось, они сказали, что это была злая мачеха и опять наказали Белоснежке никого не впускать в дом.

А злая баба, вернувшись домой к зеркальцу, поняла, что Белоснежка опять ожила. При помощи различных чар, она сделала ядовитый гребень. Затем переоделась и приняла на себя образ другой старухи.

Пошла она к дому семи гномов, и стала кричать: «Товары, товары продажные!»

Сначала Белоснежка хотела прогнать старуху, но та уговорила ее купить ядовитый гребень, и дать себя причесать. Едва только она запустила ей гребень в волосы, как Белоснежка лишилась сознания.

К счастью, гномы скоро вернулись домой и увидели, что Белоснежка лежит замертво на земле, они нашли в волосах девушки ядовитый гребень, и едва только его вынули, Белоснежка пришла в себя и рассказала все, что с ней случилось. Тогда они еще раз сказали, чтобы она была осторожнее и никому не отворяла дверь.

А между тем королева, вернувшись домой, и, узнав от зеркальца, что Белоснежка жива, задрожала от бешенства. «Белоснежка должна умереть! – воскликнула она. – Если бы даже и мне с ней умереть пришлось!»

Затем она удалилась в потайную каморочку и там изготовила ядовитое-преядовитое яблоко. С виду яблоко было чудесное, наливное, с румяными бочками, а только откуси кусочек – и умрешь.

Королева размалевала себе лицо, переоделась крестьянкою и пошла к семи гномам. Она постучалась у их дома, Белоснежка ответила, что ей не велено никому открывать и ничего брать. «Да уж не отравы ли боишься?» – спросила крестьянка. – «Так вот, посмотри, я разрежу яблоко надвое: румяную половиночку ты скушай, а другую я сама съем». А яблоко-то у ней было так искусно приготовлено, что только румяная половина его и была отравлена. Белоснежке очень хотелось отведать этого чудного яблока, и когда она увидела, что крестьянка ест свою половину, она уж не могла воздержаться от этого желания, протянула руку из окна и взяла отравленную половинку яблока.

Но чуть только она откусила кусочек его, как упала замертво на пол. Тут королева-мачеха посмотрела на нее ехидными глазами, громко рассмеялась и сказала: «Ну, уж на этот раз тебя гномы оживить не смогут!»

И когда она, придя домой, узнала от зеркальца, что опять стала прекрасней всех на свете.

Мачеха Царевны так же узнала от зеркальца, что она жива и:

Положила иль не жить,

Иль царевну погубить.

Раз царевна молодая,

Милых братьев поджидая,

Пела, сидя под окном.

Вдруг сердито под крыльцом

Пес залаял, и девица

Видит: нищая черница

Ходит по двору, клюкой

Отгоняя пса. «Постой,

Бабушка, постой немножко,-

Ей кричит она в окошко,-

Пригрожу сама я псу

И кой-что тебе снесу».

Отвечает ей черница:

«Ох ты, дитятко девица!

Пес проклятый одолел,

Чуть до смерти не заел.

Посмотри, как он хлопочет!

Выдь ко мне».- Царевна хочет

Выйти к ней и хлеб взяла,

Но с крылечка лишь сошла,

Пес ей под ноги — и лает,

И к старухе не пускает;

Лишь пойдет старуха к ней,

Он, лесного зверя злей,

На старуху. «Что за чудо?

Видно, выспался он худо,-

Ей царевна говорит,-

На ж, лови!» — и хлеб летит.

Старушонка хлеб поймала;

«Благодарствую,- сказала.-

Бог тебя благослови;

Вот за то тебе, лови!»

И к царевне наливное,

Молодое, золотое

Прямо яблочко летит…

Дверь тихонько заперла,…

В руки яблочко взяла,

К алым губкам поднесла,

Потихоньку прокусила

И кусочек проглотила…

Вдруг она, моя душа,…

Пошатнулась не дыша,

Головой на лавку пала

И тиха, недвижна стала…

Пришло время встречи с негативным материнским объектом, с помощью которого осуществиться трансформация — ключевой этап инициации, включающим в себя регрессию и временную утрату эго, переход к сознанию и реализации ранее не осознанной психологической потребности.

Обе наши героини предпринимают попытки к прохождению инициации, но в связи с особенностями структуры личности, о которых мы не раз говорили, Белоснежка предпринимает три попытки, Царевне же достаточно одной.

Анализируя предметы, принесенные мачехой Белоснежке, мы не могли не обратить внимания на выраженную амбивалентность ее поведения, характерное для поведения так называемой гиперопекающей матери. Она дает Белоснежки атрибуты женственности, то, что должно помочь ей утвердится в новом статусе, но делает это в довольно странной форме, ее естественное желание помочь дочери входит в противоречие с желанием удержать ее от взросления.

Первый предмет, шнурок должен подчеркнуть фигуру девушки, сделать ее более привлекательной, это истинно женский атрибут, с его помощью мачеха готовит Белоснежку к новой возрастной категории — девушки на выданье, но ее способ использования шнурка приводит героиню к удушью. Часто гиперопекающую мать можно назвать удушающей, потому как она не дает возможности свободно дышать, чрезмерно ограничивает, лишая тем самым самостоятельности.

Вторым предметом был гребень. Во многих сказках заколдованный гребень используется для того, чтобы главный герой впал в забвение. В нашей предыдущей статье «Женская инициация, или как принять Снежную Королеву», в момент регресса главной героини гребень использовался материнским объектом для того, чтобы она забыла то, ради чего пустилась в путь, и осталась в зависимом состоянии. В сказке «Финист-Ясный сокол» главный герой тоже попадает под воздействие чар волшебного гребня, он теряет силы и впадает в забвение.

Гребни издревле использовались в различных обрядах, они являются одним из самых древнейших изобретений человека. У многих народов причесывание, и ритуалы, связанные с заплетанием косы, отражали основные этапы жизни женщины. В частности, у славян выделялось четыре таких этапа. Первый этап проходил в пятилетнем возрасте, когда девочка окончательно принимает свою половую идентичность. Второй этап в подростковом периоде, когда заплетенная коса означала, что девушка готова к браку. Третий этап, вступление в брак, одну косу расплетали и заплетали две. И четвертый этап — похоронный обряд. Изменение прически символизировало изменение социального статуса. Материнский объект, делая очередную попытку помочь дочери обрести новый статус, лишает ее сознания. Расчесывание волос само по себе может привести к трансовому состоянию.

Важно отметить поведение Гномов. Они хоть первоначально и являются объектами материнского комплекса, но все больше противостоят ему, помогая Белоснежке освободиться от влияния гиперопекающей матери. Расщепленный материнский анимус все больше укрепляется в психике героини как ее собственный объект. Гномы постепенно готовят Белоснежку к трансформации, они понимают, что если она пройдет ее слишком рано, то так и останется под влиянием материнского объекта.

Последний предмет, яблоко, соответствует предмету, принесенному Царевне. Именно благодаря яблоку девушки «умирают», покидая домик в лесу. Яблоко один из самых распространенных символов — плодов мифологии. Благодаря своей округлой форме, яблоко является символом совершенства, красоты, божественного дара, целостности, вечности. В библейской традиции яблоко считается символом как грехопадения, так и приобщения к тайному знанию. Если разрезать яблоко пополам, то его сердцевина будет выглядеть как пятиконечная звезда, священная пентаграмма, являющаяся символом женственности, тайного знания, инициации. Надкусывая яблоко, принесенное мачехой, девушки получают знания, необходимые им для инициации, что еще раз показывает нам амбивалентность характера Мачехи. На символическом уровне она делится с девушкой секретом собственной женственности, которая ранее воспринималось героиней негативно, так как негативна сама мать, следовательно, и связанные с матерью функции, и феминность вообще. Принимая от мачехи дар, героиня принимает и мать, и, то негативное в себе, что раньше видела только в матери.Именно благодаря этому стал возможен переход на новую ступень развития.

Анализируя сказку, мы все больше убеждаемся в некоей осведомленности Царевны о том, как ей необходимо вести себя с образами бессознательного. Она дает нищенке, принесшей яблоко, хлеб. Царевна отдает должное бессознательному, взамен получая от него дар – помощь при переходе на новый этап развития. Произошел взаимообмен энергиями.

На Руси издревле потчивали гостя хлебом-солью, говоря этим самым, что принимают его в дом, признают своим. Так же и мать на свадьбе после церемонии дает молодым хлеб с солью, в некоторых местах молодых посыпают зерном, принимая новую семью.

В сказке А.С. Пушкина пес пытается помешать царевне съесть яблоко. Собака, наиболее близкое человеку животное, она сопровождает человека в течение дня жизни и является его проводником через ночь смерти. Великие проводники душ, такие как Анубис, Геката и Гермес изображаются с головой собаки или имеют собаку в качестве своего атрибута. Во многих мифологиях собака охраняет границы между мирами, является стражем и владыкой подземного мира, где властвуют хтонические и лунные божества. Это мир снов, царство тьмы, другая сторона жизни, где, однако находится точка, в которой смерть становится возрождением. Собака охраняет царство бессознательного. И как писал Юнг в «MysteriumConiuntionis»[14] является «матрицей», которую нужно вскрыть, чтобы высвободить содержимое бессознательного. Смерть собаки в сказке говорит нам о том, что неосознанная работа, которая происходила в бессознательном, интегрируется в сознание. Что приводит к началу трансформации Эго и бессознательного.

Обе девушки погрузились в трансформирующий сон, и богатыри, и гномы, вернувшись домой, находят их «мертвыми».

Братья в ту пору домой

Возвращалися толпой…

Прискакали,

Входят, ахнули. Вбежав,

Пес на яблоко стремглав

С лаем кинулся, озлился,

Проглотил его, свалился

И издох. Напоено

Было ядом, знать, оно.

Перед мертвою царевной

Братья в горести душевной

Все поникли головой…

Хоронить ее хотели

И раздумали. Она,

Как под крылышком у сна,

Так тиха, свежа лежала,

Что лишь только не дышала…

Сотворив обряд печальный,

Вот они во гроб хрустальный

Труп царевны молодой

Положили — и толпой

Понесли в пустую гору,

И в полуночную пору

Гроб ее к шести столбам

На цепях чугунных там

Осторожно привинтили,

Гномы, вернувшись домой, нашли Белоснежку распростертой на полу, бездыханной, помертвевшей. Они ее подняли, стали искать причину ее смерти – искали отраву, расшнуровали ей платье, расчесали ей волосы, обмыли ее водою с вином; однако ничто не могло помочь ей. Белоснежка была мертва и оставалась мертвою.

Они положили ее в гроб и, сев все семеро вокруг ее тела, стали оплакивать и оплакивали ровно три дня подряд. Уж они собирались и похоронить ее, но она на вид казалась свежею, была словно живая. Гномы сказали: «Нет, мы не можем ее опустить в темные недра земли», – и заказали для нее другой, прозрачный хрустальный гроб, положили в него Белоснежку, так что ее со всех сторон можно было видетьа на крышке написали золотыми буквами ее имя и то, что она была королевская дочь.

Затем они взнесли гроб на вершину горы, и один из гномов постоянно оставался при нем на страже.

То, что гробы не опускаются в землю, также говорит нам о том, что смерть героинь является не реальной, а символической, она необходима для последующего возрождения личности, но уже в другом статусе.Опустить в землю,говоря аналитическим языком, отдать назад в лоно Великой матери. В противоположность этому, наших героинь приносят к горе, которая обычно ассоциируется с патриархальным началом (Зевс, живущий на горе Олимп).Интересен тот факт, что гроб с Белоснежкой гномы вносят на вершину горы, что означает вывод неких бессознательных мотивов на сознательный уровень. И как следствие символизирует принятие ею мужского, и демонстрацию ее готовности принять новый статус в патриархальном мире. Царевну кладут в пещеру в горе, как известно, пещера является материнским символом, которая, объединяясь здесь с отцовским символом горы, может символизировать взаимодействие отцовского и материнского начал, пришедших к гармонии.

Обеих девушек кладут в хрустальный гроб, в Германском эпосе есть легенда о хрустальной горе, которая считалась местом в потустороннем мире. В нем обитают многие сказочные существа. В сказках людей приводят туда, для освобождения, или как нам кажется, в нашем случае для трансформации. Момент перехода из одного состояния в другое. Из незрелых девочек они превращаются в женщин, осознающих свои негативные стороны. Они готовы к встрече с анимусом, каждая из них готова стать женой и принять его как мужа — принять свой внутренний творческий потенциал.

За невестою своей

Королевич Елисей

Между тем по свету скачет.

Нет как нет! Он горько плачет,

И кого ни спросит он,

Всем вопрос его мудрен;

Кто в глаза ему смеется,

Кто скорее отвернется;

К красну солнцу наконец

Обратился молодец.

«Свет наш солнышко! ты ходишь

Круглый год по небу, сводишь

Зиму с теплою весной,

Всех нас видишь под собой.

Аль откажешь мне в ответе?

Не видало ль где на свете

Ты царевны молодой?

Я жених ей».— «Свет ты мой,—

Красно солнце отвечало,—

Я царевны не видало.

Знать, ее в живых уж нет.

Разве месяц, мой сосед,

Где-нибудь ее да встретил

Или след ее заметил».

Темной ночки Елисей

Дождался в тоске своей.

Только месяц показался,

Он за ним с мольбой погнался.

«Месяц, месяц, мой дружок,

Позолоченный рожок!

Ты встаешь во тьме глубокой,

Круглолицый, светлоокий,

И, обычай твой любя,

Звезды смотрят на тебя.

Аль откажешь мне в ответе?

Не видал ли где на свете

Ты царевны молодой?

Я жених ей».— «Братец мой,—

Отвечает месяц ясный,—

Не видал я девы красной.

На стороже я стою

Только в очередь мою.

Без меня царевна видно

Пробежала».— «Как обидно!» —

Королевич отвечал.

Ясный месяц продолжал:

«Погоди; об ней, быть может,

Ветер знает. Он поможет.

Ты к нему теперь ступай,

Не печалься же, прощай».

Елисей, не унывая,

К ветру кинулся, взывая:

«Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе.

Не боишься никого,

Кроме бога одного.

Аль откажешь мне в ответе?

Не видал ли где на свете

Ты царевны молодой?

Я жених ее».— «Постой,—

Отвечает ветер буйный,—

Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ной глубокая нора;

В той норе, во тьме печальной,

Гроб качается хрустальный

На цепях между столбов.

Не видать ничьих следов

Вкруг того пустого места,

В том гробу твоя невеста».

Ветер дале побежал.

Королевич зарыдал

И пошел к пустому месту

На прекрасную невесту

Посмотреть еще хоть раз.

Вот идет; и поднялась

Перед ним гора крутая;

Вкруг нее страна пустая;

Под горою темный вход.

Он туда скорей идет.

Перед ним, во мгле печальной,

Гроб качается хрустальный,

И в хрустальном гробе том

Спит царевна вечным сном.

И о гроб невесты милой

Он ударился всей силой.

Гроб разбился. Дева вдруг

Ожила. Глядит вокруг

Изумленными глазами,

И, качаясь над цепями,

Привздохнув, произнесла:

«Как же долго я спала!»

И встает она из гроба…

Ах!.. и зарыдали оба.

В руки он ее берет

И на свет из тьмы несет,

И, беседуя приятно,

В путь пускаются обратно,

И трубит уже молва:

Дочка царская жива!

Случилось как-то, что в тот лес заехал королевич, он увидел гроб на горе и красавицу Белоснежку в гробу и прочел то, что было написано на крышке гроба золотыми буквами.

Тогда и сказал он гномам: «Отдайте мне гроб, я вам за него дам все, чего вы пожелаете».

Но карлики отвечали: «Мы не отдадим его за все золото в мире». Но королевич не отступал: «Так подарите же мне его, я насмотреться не могу на Белоснежку: кажется, и жизнь мне без нее не мила будет! Подарите – и буду ее почитать и ценить как милую подругу!»

Сжалились добрые гномы, услышав такую горячую речь из уст королевича, и отдали ему гроб Белоснежки.

Королевич приказал своим слугам нести гроб на плечах. Понесли они его да споткнулись о какую-то веточку, и от этого сотрясения выскочил из горла Белоснежки тот кусок отравленного яблока, который она откусила.

Как выскочил кусок яблока, так она открыла глаза, приподняла крышку гроба и сама поднялась в нем жива-живехонька.

«Боже мой! Где же это я?» – воскликнула она. Королевич сказал радостно: «Ты у меня, у меня! – рассказал ей все случившееся и добавил: – Ты мне милее всех на свете; поедем со мною в замок отца – и будь мне супругою».

Благодаря изменениям, произошедшим с Царевной, ее анимус тоже находится в развитии, в поисках невесты он походит своего рода испытание. Исчерпав возможности получить помощь от простых объектов, он обратился к трансцендентным энергиям. Сначала он обратился к Солнцу — традиционно ассоциирующимся с архетипом Отца, потом к Луне, которая изначально была связана с архетипом Великой Матери, а впоследствии с анимой. Но ответ о том, где ему найти Царевну он получил от Ветра. Ветер способен преодолевать большие расстояния за короткое время, мобильный, переменчивый и очень быстрый. Как писала Эмма Юнг[15], эти качества присущи многим богам, в своем труде «Анима и Анимус» она упоминает таких богов как Вотан-бог ветра, Локки бог лжи, Меркурий, их объединяет то, что они представляют способность к открытию нового, логосу, динамизму, все они имеют архетипическую природу, относятся к внеличному бессознательному. Юнг в своем труде «MysteriumConiuntionis»[16] описывал роль Меркурия в соединении противоположностей. В русском варианте сказки ветер будто объединяет знания Солнца и Луны, женского и мужского. И именно Ветер дает ответ о местонахождении царевны, служа тем самым не только объединением коллективных архетипов, но и соединяя Эго героини и ее анимус для восстановления целостности психики.

Если Царевна достаточно зрелая, чтобы один на один встретить анимус, то Белоснежка еще нуждается в поддержке и опеке гномов. Ее жених тоже проходит испытание, ему необходимо убедить гномов в силе своего намерения. Девушка, хоть и подготовилась к замужеству, но проекции материнского анимуса будут влиять на ее восприятие мужского объекта.

То, что Царевна проснулась от сильного удара, сломавшего хрустальных гроб, привело нас к мысли о дефлорации. Психологическая трансформация завершилась трансформацией на физическом уровне.

Белоснежка очнулась от столкновения гроба с веточкой, не сложно предположить, что это так же намек на дефлорацию. Благодаря тому, что она стала женщиной, кусок яблока, перекрывающего дыхание, выпал, ей удалось избавиться от влияния удушающей, гиперопекающей матери.

Обе сказки заканчиваются браком между Царевичем и Царевной, Белоснежкой и Принцем. Брак является символом единения противоположностей, алхимической coniunctio между двумя или несколькими частями личности. Обе героини принимают как свои теневые стороны, представленные негативным материнским комплексом, так и позитивную сторону своего анимуса, который позволит соединить Эго с творческими ресурсами бессознательного. Coniunctiо показывает нам, что личность в процессе испытаний и последующей трансформации, достигла целостности и единства.

Еще одним символом взросления героинь является смерть мачехи.

Дома в ту пору без дела

Злая мачеха сидела

Перед зеркальцем своим

И беседовала с ним,

Говоря: «Я ль-всех милее,

Всех румяней и белее?»

И услышала в ответ:

«Ты прекрасна, слова нет,

Но царевна все ж милее,

Все румяней и белее».

Злая мачеха, вскочив,

Об пол зеркальце разбив,

В двери прямо побежала

И царевну повстречала.

Тут ее тоска взяла,

И царица умерла.

Лишь ее похоронили,

Свадьбу тотчас учинили,

И с невестою своей

Обвенчался Елисей;

Белоснежка согласилась и поехала с ним, и их свадьба была сыграна с большим блеском и великолепием.

На это празднество была приглашена и злая мачеха Белоснежки. Сначала она и вовсе не хотела ехать на свадьбу, однако же и поехала, но едва переступив порог свадебного чертога, она увидела Белоснежку и от ужаса с места двинуться не могла.

Но для нее уже давно были приготовлены железные башмаки и поставлены на горящие уголья. Их взяли клещами, притащили в комнату и поставили перед злой мачехой. Затем ее заставили вставить ноги в эти раскаленные башмаки и до тех пор плясать в них, пока она не грохнулась наземь мертвая.

Смерть мачехи подчеркивает взросление девушек, они стали достаточно зрелыми для того, чтобы вместо проецирования своих негативных качеств вовне, интегрировать их в собственную личность. Девушки сами выполняют функции матери, сейчас им необходимо поднять внутренний образ хорошей мамы.

Мы не могли не отметить, что мачеха Царевны умирает сама, а Белоснежке еще приходится с ней сражаться, надевая ей на ноги раскаленные железные башмаки. Часто в сказках, когда герою предстоит долгий путь, связанный с трансформацией, он надевает железные башмаки. Повествование сказки дает нам понять, что путь мачехи закончен, эта трансформация приведет ее к смерти.

Заметим, однако, что «умирание» сказочных героев, как правило, происходит в символической форме. Психика не расстается со своими внутренними образами, она их трансформирует, или в определенные периоды жизни какой-то из образов начинает играть ключевую роль, остальные же отходят на второй план, либо отходят в бессознательное. Хорошая мать не умерла, она ждала момента, когда героиня сама станет матерью, точно так же не умерла и злая мачеха, ее время настанет, когда подрастет дочь героини, или сын решит жениться. Сценарий этой сказки проигрывался много веков и, вероятно, будет проигрываться в дальнейшем. Но, тут мы не могли не отметить, что чем полнее женщина сумеет принять как позитивные, так и негативные стороны собственной женственности, тем гармоничнее будет ее личная жизнь и отношения с детьми.

Список литературы:

1. Ефимкина Р. «Пробуждение Спящей Красавицы. Психологическая инициация женщины в волшебных сказках». Издательство: Речь, 2006 г., 271 стр. 2. М-Л фон Франц «Психология сказки. Толкование волшебных сказок». Издательство: Б.С.К., 2004 г., 364 стр.

3. Кернберг О. «Отношения любви. Норма и патология» “LoveRelations. NormalityandPathology” Издательство: Независимая фирма «Класс», 2004 г., 256 стр.

4. Лори Лэйтон Шапира «Комплекс Кассандры. Современный взгляд на истерию». “TheCassandraComplex: LivingwithDisbelief”. Издательство: Независимая фирма «Класс», 2006 г., 176 стр.

5. Джонсон Р. «Мы: глубинные аспекты романтической любви». Цифровая книга, 2009 г.

6. Капица,Ф.С. «Тайны славянских богов». М.: Рипол классик, 2006г.

7. Э. Нойманн «Страх фемининного» , сборник статей «Анима и Анимус»,М.: МААП, 2008 г. 8. Э. Нойманн, «Происхождение и развитие сознания». М: «Рефл-бук»,1998г

9. К.Г. Юнг «Дух Меркурий». Издательство: Канон, 1996 г., 384 стр.

10. М.Л. фон Франц «Кошка. Сказка об освобождении феминности». Цифровая книга, 2009 г.

11. Э.Юнг «Анимус и Анима», сборник статей » Анима и Анимус» М.: МААП , 2008 г.

12. Дж. Холлис «Под тенью Сатурна. Мужские психические травмы и их исцеление». “UnderSaturn’sShadow: TheWoundingandHealingofMen”. Издательство: Когито-Центр, 2005 г., 192 стр.

13. К.Г. Юнг,» Mysterium Coniunctionis. ТаинствоВоссоединения», Мн.:»Харвест», 2003 г.

О ВЫШИВКЕ В ДОМЕ.

Дизайнеры советуют не вешать картины слишком высоко. Лучше поместить их чуть ниже, чем нам обычно хочется сначала. Работы, которые находятся на уровне глаз, заставляют рассмотреть их внимательно, не торопясь. Очень важно учитывать пропорции комнаты. Если в квартире высокие потолки, то маленькие картины стоит размещать группами. Специалисты утверждают, что это очень эффектный и распространённый приём.

Вчера с ФБ прилетело

"Сегодня 17-летнюю девочку Хеду Гойлабиеву насильно выдают замуж, второй женой, за 57-летнего начальника райотдела МВД Нажида Гучигова. Сопротивление девочки и ее родителей было сломлено угрозами жениха, местного начальника полиции.

На свадьбе, возможно, будет Рамзан Кадыров."вот что понравилось очень...

Книга про бизнес. основные правила

Текст: Наталья Туровская

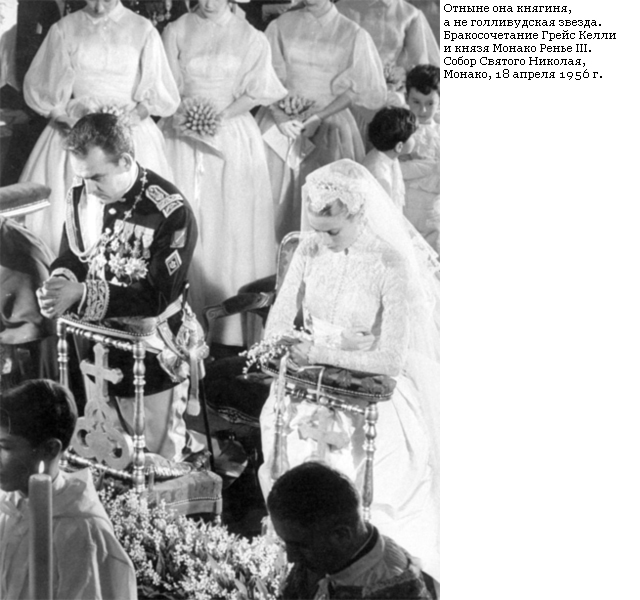

...Центральная улица Нью-Йорка в преддверии нового, 1956 года была такой же шумной и многолюдной, как всегда. Когда посреди толчеи вдруг остановился невысокий плотный мужчина в элегантном пальто и протянул своей спутнице коробочку с обручальным кольцом со словами: «Выходи за меня замуж», вряд ли кто-то обратил на них внимание. А стоило бы! Ведь мужчина этот был не кто иной, как наследный принц княжества Монако Ренье III, герцог де Валентинуа, граф Карладез, барон Бюи, сир Матиньон, сеньор Сен-Реми, граф Ториньи, герцог Мазарини. А его очаровательная избранница — американская кинозвезда, красавица-блондинка Грейс Келли. Она ответила «Да!» И только одна невеселая мысль терзала невесту: по протоколу перед свадьбой ей предстояло пройти медицинское обследование, подтверждающее, что будущая княгиня способна подарить престолу наследника. Но... оно же выявит и тот факт, что Грейс давно уже не девственница. Вечером, поделившись по телефону своими сомнениями со старым другом и экс-любовником Доном Ричардсоном, она получила дельный совет: «Какие проблемы? Скажи, что ты однажды неудачно выполнила гимнастическое упражнение в школе». Грейс так и сделала. И князь ей поверил. Впрочем, иначе и быть не могло — Грейс с юных лет умела производить самое лучшее впечатление. Хотя на самом деле была из породы женщин, о которых принято говорить: «в тихом омуте черти водятся»...

«Она, как вулкан под снегом, — говорил о Грейс Келли режиссёр Альфред Хичкок. — За её холодностью скрывается невообразимый жар страстей». Роковая женщина обычно представляется жгучей брюнеткой или рыжеволосой бестией, но никак не хрупкой блондинкой с ликом ангелочка. Трогательной и наивной Грейс только казалась внешне. Внутри это была страстная, горячая женщина, ищущая любви и приключений. Её первым любовником стал преподаватель актёрского мастерства в американской Академии драматического искусства Дон Ричардсон. Он был намного старше девушки и долго не мог решиться объясниться — такой чистой она ему казалась. А когда всё же рискнул пригласить красавицу в гости, был немало удивлен её раскрепощенностью. «Я разжёг камин, — вспоминал позже Ричардсон, — и пошёл сварить кофе. Войдя обратно, я увидел, что Грейс уже ждала меня на постели. Она сняла всю одежду... Я никогда не видел ничего более прекрасного!»

Грейс Келли была девушкой, что называется, без комплексов. Хотя воспитание получила в пуританской семье со строгими правилами. Но она мечтала вырваться из-под родительской опеки и быстро оценила прелесть независимой жизни, когда уехала из дома. Природные внешние данные помогли ей быстро найти работу манекенщицы. Снимаясь для обложек журналов «Редбук» и «Космополитен», Грейс не только содержала себя, но и отправляла домой изрядные суммы. «Если история моей реальной жизни будет когда-нибудь рассказана, люди поймут, что я была живым существом, а не сказочным персонажем», — напишет она много позже. И ошибётся.

Грейс Келли — единственная голливудская актриса, которая столь естественно и изящно носила белые перчатки. Даже наедине с собой она оставалась неизменно гламурной и элегантной

Томми Хилфигер

Модель с утончёнными чертами лица и дивной фигуркой сразу заметили в Голливуде. В 1952 году она снялась у Фреда Циннемана в вестерне «Ровно в полдень» в паре с самим Гарри Купером. А в 1953-м Джон Форд предложил ей роль в фильме «Могамбо», где её партнерами стали Кларк Гейбл и Ава Гарднер. Ещё через год она уже получала свой первый «Оскар» за картину «Деревенская девушка» и знала себе цену. Когда ведущий церемонии предложил Грейс поцеловать Марлона Брандо, победившего в номинации «Лучший актёр», она невинно парировала: «Я думаю, это он должен поцеловать меня»... При росте 176 см Грейс весила 58 кг, имела объем груди 88 см, бедер — 89, а талии — 60. У неё был чудный фарфоровый оттенок кожи, высокие скулы, чувственный рот и удивительные глаза цвета пармской фиалки. Прибавьте к этому врождённое чувство стиля: ей удивительно шла одежда пастельных тонов и широкополые шляпы. Завершали образ нитка жемчуга и шарфик Hermes, а также модные тогда массивные солнцезащитные очки. Ну чем не принцесса? Оставалось дело за малым: найти своего принца.

Конечно, как и многие девушки, Грейс мечтала встретить однажды благородного принца на белом коне, но даже представить себе не могла, что в её случае мечта сбудется так буквально! Она была влюбчива и не раз порывалась выйти замуж, но, кажется, сама судьба удерживала девушку от этого шага, будто говоря: «Не торопись, твоё счастье ещё впереди!» Сначала Грейс мечтала связать жизнь со знаменитым модельером Олегом Кассини, но родители были категорически против: он был старше, к тому же разведён. В 1949 году у Келли вспыхнул жаркий роман с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тот сделал ей предложение, Грейс вновь согласилась, но затем, резонно рассудив, что жен у шаха может быть и две, и три, взяла своё слово назад. Однако дорогие подарки «жениха» — золотую косметичку, украшенную бриллиантами, золотой браслет с часами и брошь из золота в виде птички в клетке с бриллиантовыми крылышками и сапфировыми глазками — оставила на память... Следующим любовником стал Кларк Гейбл, тот самый Ретт Батлер из «Унесённых ветром». Он был старше Грейс на двадцать восемь лет, четырежды женат, поэтому сам решил «не осложнять девочке жизнь».

В 1955 году Грейс Келли возглавляла голливудскую делегацию на Каннском фестивале. В программе визита была запланирована и встреча с князем Монако Ренье III в его личной резиденции. Эта идея принадлежала фотографу «Пари Матч» Пьеру Галанту, жаждавшему сделать эксклюзивное фото для обложки журнала. Затея не вызвала энтузиазма ни у князя, ни у Грейс Келли. Но оба были людьми дела, поэтому встреча состоялась. Сей судьбоносный день начался для Грейс весьма неудачно: из-за забастовки профсоюзов во всём городе отключили электричество, и волосы, не успевшие высохнуть после мытья, ей пришлось свернуть на затылке простым пучком. А вместо приготовленного элегантного наряда надеть — о ужас! — то единственное, что не требовало глажки: простое чёрное платье в крупную розу. Поскольку этикет требовал прибыть во дворец в шляпке, а таковой у Грейс с собой не оказалось, она соорудила венок из искусственных цветов и пришпилила его к волосам. На выезде из отеля её машина столкнулась с другой, и хотя никто не пострадал, Грейс сочла это дурным предзнаменованием... Не лучшим образом провёл утро и князь Ренье: из-за той же забастовки он изрядно опаздывал на встречу с актрисой и потому был не в духе. Войдя в зал, он застал голливудскую кинозвезду, тренирующуюся перед зеркалом приседать в реверансе. Такая непосредственность вмиг развеяла дурное настроение 32-летнего князя. «Небесное создание» очаровало Его милость, и после этой встречи между ними завязалась оживлённая переписка в самом романтическом стиле. Грейс льстило такое внимание, к тому же новый поклонник был не только хорош собой, но остроумен и необычайно галантен. Уже на Рождество он приехал в Филадельфию к родителям Келли и официально заявил, что «наконец нашел свою принцессу!»

В 20-х годах прошлого века знаменитый писатель Соммерсет Моэм остроумно назвал Монте-Карло «солнечным местом для тёмных личностей». Грейс Келли это не пугало. Напротив, маленькое «государство в государстве», в котором ей предстояло взойти на трон, представлялось актрисе раем на земле.

Ступив на борт океанского лайнера «Конституция» в компании личной парикмахерши с родной студии «Метрополитен-Голдвин-Майер», любимого пуделя Оливера и пяти своих подружек, которым предстояло стать свидетельницами невесты на свадьбе, Грейс была необыкновенно счастлива. На ней было длинное элегантное пальто из темного шёлка и круглая белая шляпка из накрахмаленного муслина, придававшая лицу выражение очаровательной таинственности. Будущий муж прибыл встречать на пристань свою невесту в парадном мундире, а когда они, наконец, соединили руки, из самолета над их головами посыпался дождь из красных и белых гвоздик — подарок друга королевской семьи миллионера Аристотеля Онассиса. Через неделю состоялась пышная свадьба, после которой Грейс раздарила подружкам подарки шейха: ту самую золотую косметичку, часы и брошку. С прошлым было покончено. С этого момента у Грейс Келли началась совершенно иная жизнь, которую можно охарактеризовать одной фразой: noblesse oblige, что в переводе с французского означает «положение обязывает».

Появление в Монако в качестве княгини голливудской кинозвезды повлияло на финансовое положение княжества самым положительным образом. В страну хлынул поток богатых туристов из Европы. Грейс активно занялась благотворительностью. Уже зимой 1956 года она организовала во дворце Рождественскую ёлку для детей княжества от трёх до двенадцати лет. Это настолько подкупило сердца местных жителей, что сразу стало ежегодной традицией.

В 1957 году у них с князем Ренье родилась дочь Каролина Маргарита Луиза, а спустя год появился и долгожданный наследник престола — маленький Альбер II. Граждане Монако боготворили свою принцессу: она была молода, красива, а во время праздников любой человек из толпы мог пожать ей руку.

После рождения в 1965 году у Грейс младшей дочери Стефании некоронованный «король ужаса» Альфред Хичкок, у которого Грейс сыграла свои лучшие роли, неожиданно пригласил актрису-княгиню в свою новую картину. Келли очень хотелось вернуться в кино и поработать с любимым режиссёром, но общественность княжества буквально встала на дыбы от столь «легкомысленной затеи». И Грейс смирилась, решив полностью посвятить себя мужу и детям. В прессе она прокомментировала свое решение так: «Видите ли, актёры в США могут разделять свою общественную, публичную жизнь и жизнь личную. Здесь, в Монако, будучи женой принца Ренье, я могу играть только одну роль... Быть его принцессой».

Увы, это только в книжках добрые принцы обещают, что после свадьбы «у тебя будет всё, чего только ты пожелаешь, а жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слёз и печали». В реальной жизни всё намного прозаичнее. Даже у настоящих принцесс. Очень скоро Грейс Келли поняла, что её муж, несмотря на королевский титул, наделён теми же недостатками, что и большинство обычных мужчин.

Ренье оказался вспыльчивым, нелюдимым затворником, так не похожим на галантного кавалера, который засыпал Грейс любовными письмами. Он не любил светскую жизнь, предпочитая ей общение с животными, для чего во дворце имелся личный зоопарк. Спать он ложился рано и говорил при этом мало, в то время как Грейс именно перед сном хотелось поболтать с мужем. Пытаясь найти себе занятие, Грейс увлеклась созданием картин из засушенных полевых цветов. Принцессе предложили устроить благотворительную выставку своих работ, и та имела огромный успех. Эта маленькая удача ещё больше отдалила супругов: Ренье ревновал жену к её умению располагать к себе людей. Его Высочество неоднократно прилюдно высмеивал и унижал Грейс. Княгиня часто стала выходить из кабинета мужа в слезах, в то время как он за дверью яростно бил посуду, в очередной раз «обидевшись» за что-то на жену... «Любой мужчина, а не только актёр, вряд ли может стать хорошим мужем», — доверит Грейс своё разочарование дневнику.

А после 40 лет к частым депрессиям Грейс добавилась новая беда: она начала неумолимо полнеть. Дети выросли и тоже редко радовали мать: неудачный роман старшей дочери Каролины был у всех на слуху, сын Альбер интересовался лишь спортом и женщинами, а не государственными делами, а младшая Стефания и вовсе росла «трудным подростком», гоняла на мотоцикле вместе с сыном актёра Жана-Поля Бельмондо и пела дешёвые попсовые шлягеры. Семья, ради которой Грейс пожертвовала звёздной карьерой в кино, не была её надёжным тылом. Каждый жил своей жизнью, мало считаясь с интересами других. Княгиня теперь мечтала лишь об одном: вырваться из золотой клетки на свободу.

Что делает отчаявшаяся женщина, окружённая равнодушием членов семьи, связанная ритуалами и протоколом дворца? Заводит любовника. И Грейс пыталась спастись от одиночества, меняя как перчатки молодых любовников, «плюшевых мальчиков», как она сама их называла. Сначала это был 30-летний режиссёр-документалист Роберт Дорнхельм, затем 29-летний американский бизнесмен Джеффри Фитцджеральд... Она мечтала вернуться к своей прежней жизни, к актёрской профессии, даже стала читать стихи со сцены, принимая участие в поэтических фестивалях по всей Европе. Грейс думала, что сможет создать в Монако свой драматический театр, где играли бы лучшие зарубежные актёры, но этим планам осуществиться было не суждено.

Ясным сентябрьским утром 1982 года Грейс Келли с младшей дочерью Стефанией собиралась отправиться на автомобильную прогулку. Её личный шофёр почтительно ожидал обеих дам у начищенного до блеска «ровера-3500» выпуска 1972 года, когда княгиня, всегда суеверно опасавшаяся автомобилей, вдруг решительно заявила: «Спасибо, но я поведу сама: мне нужно серьёзно поговорить с дочерью наедине»...

О чём они говорили, мы никогда уже не узнаем, потому что через десять минут королевский «ровер» на огромной скорости рухнул в пропасть. Принцесса Стефания отделалась лёгким испугом, а княгиню Монако доставили в больницу без сознания с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Шансов выжить у неё не было, и на следующий день с разрешения семьи её отключили от системы искусственного дыхания...

Князь Ренье III пережил жену на двадцать с лишним лет и больше не женился. «Со смертью княгини, — говорил он, — в мою жизнь вошла пустота». После гибели Грейс подданные полюбили её ещё больше, чем при жизни, и возвели едва ли не в статус святой. Отмечая 25-летие со дня ее гибели, правительство Монако выпустило серию монет номиналом 2 евро с портретом княгини на реверсе. Она изображена со своей фирменной прической — уложенными на затылке завитыми волосами — и в любимых серьгах с крупными жемчужинами. Фрэнк Синатра однажды сказал о Грейс: «Она была настоящей принцессой с самого рождения». Возможно, старый сердцеед был прав. Но... даже если бы ТАКОЙ Грейс Келли и не было, её стоило бы выдумать в утешение миллионам золушек по всему миру, мечтающих выйти за принца, даже «если им немного за тридцать».